さあ、未来を

予習しよう!

子どもの力を最大限に引き出し、

将来活躍できる子に育てるためには

子ども・小学生向けSTEAM教育 &

プログラミングスクール ステモン

STEMON(ステモン)は日本初のSTEAM教育&プログラミングスクールです。

ブロック制作・プログラミング・ロボット制御など、

ものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学びます。

学んだことを実際につくって体験することで、これからの時代に必要とされる、

創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力

を身につけていきます。

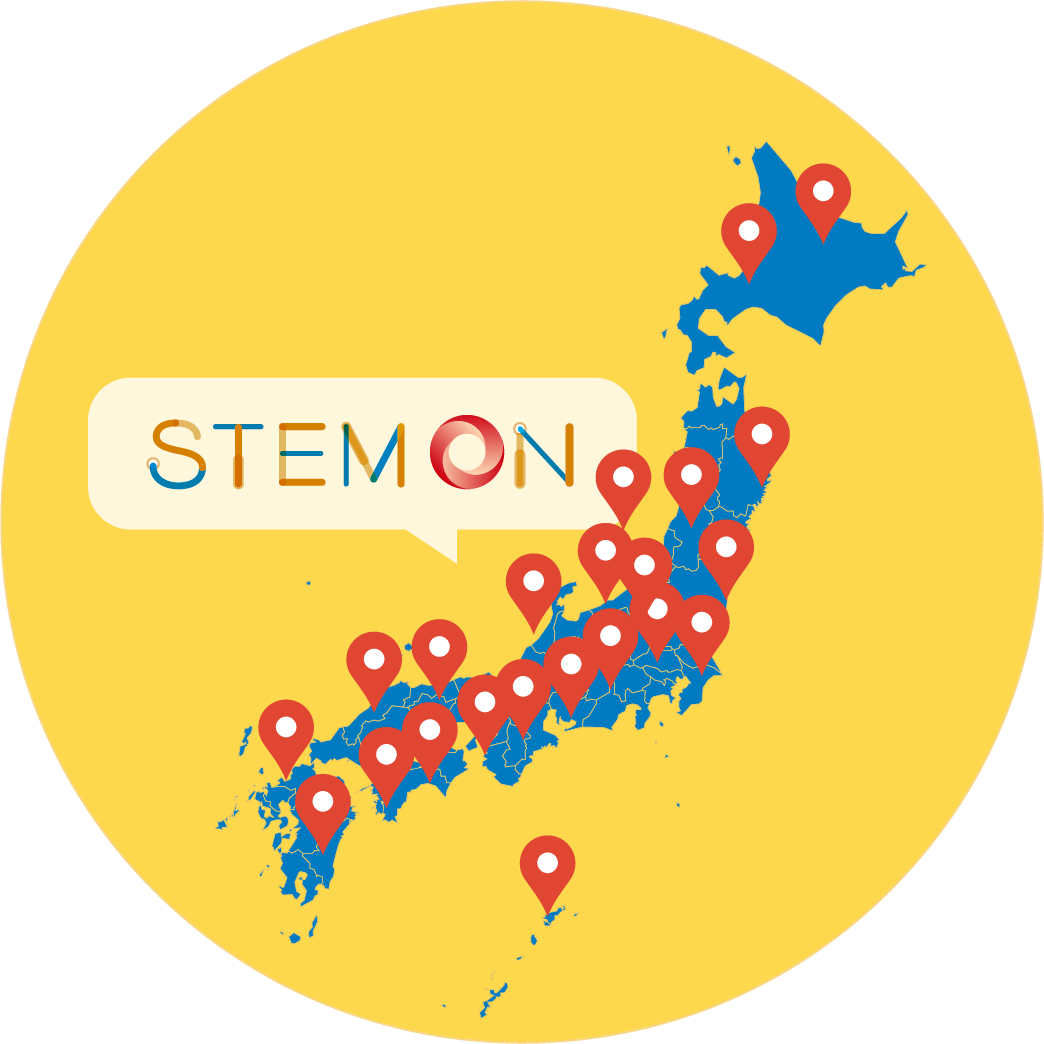

北海道から沖縄まで

北海道から沖縄まで

全国170教室以上を展開-

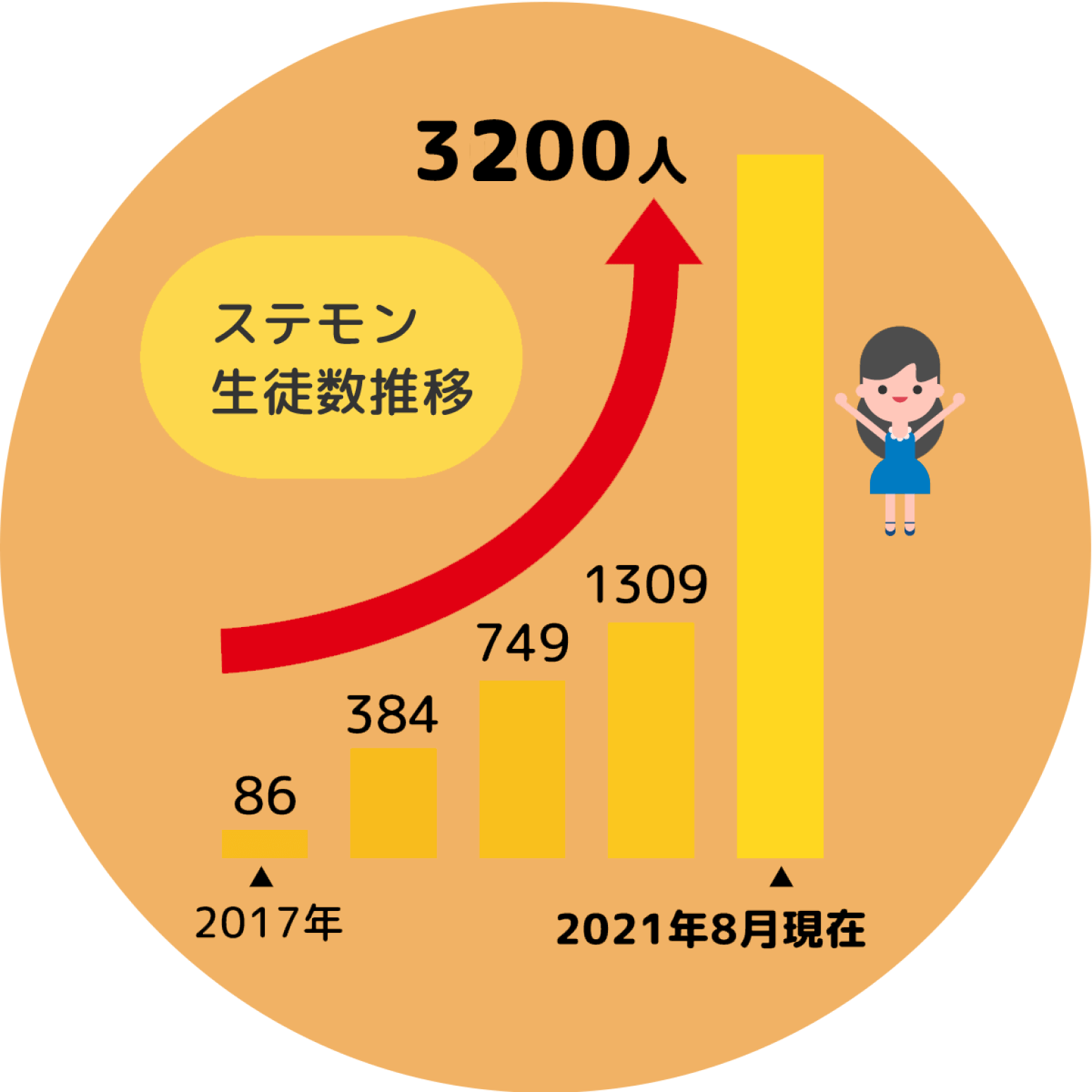

生徒数はおよそ3200名

生徒数はおよそ3200名

豊富な公教育実績

豊富な公教育実績

STEMON(ステモン)は日本初のSTEAM教育&プログラミングスクールです。

ブロック制作・プログラミング・

ロボット制御など、

ものづくり体験を通じて、

身近にあるものの仕組みや原理を学びます。

学んだことを実際につくって

体験することで、

これからの時代に必要とされる、

創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力

を身につけていきます。

学歴だけでは足りない。

でも何が必要かわからない・・・

「子どもが将来、幸せに

生きていけるだろうか?」

「どんな環境でも子どもが仲間とともに、

笑顔でイキイキと活躍してほしい」

「学歴だけでは足りない。でも他に何が

必要なのかわからない」

子どもに対して、こんな願いや不安を持つ保護者の方は多いですよね。

そんな不安を解消するのがSTEAM教育です。

スティーム

STEAM

STEAM(スティーム)教育のSTEAMとは、

科学(Science)、技術(Technology)、

工学(Engineering)、

アート(Art)、

数学(Mathematics)

の5つの領域の頭文字です。

STEAM教育では、

実社会における問題発見と解決をするために、

これら5つの領域を教科横断的に学びます。

ステモンでは、

Engineeringを軸としたプロジェクトを通じて、

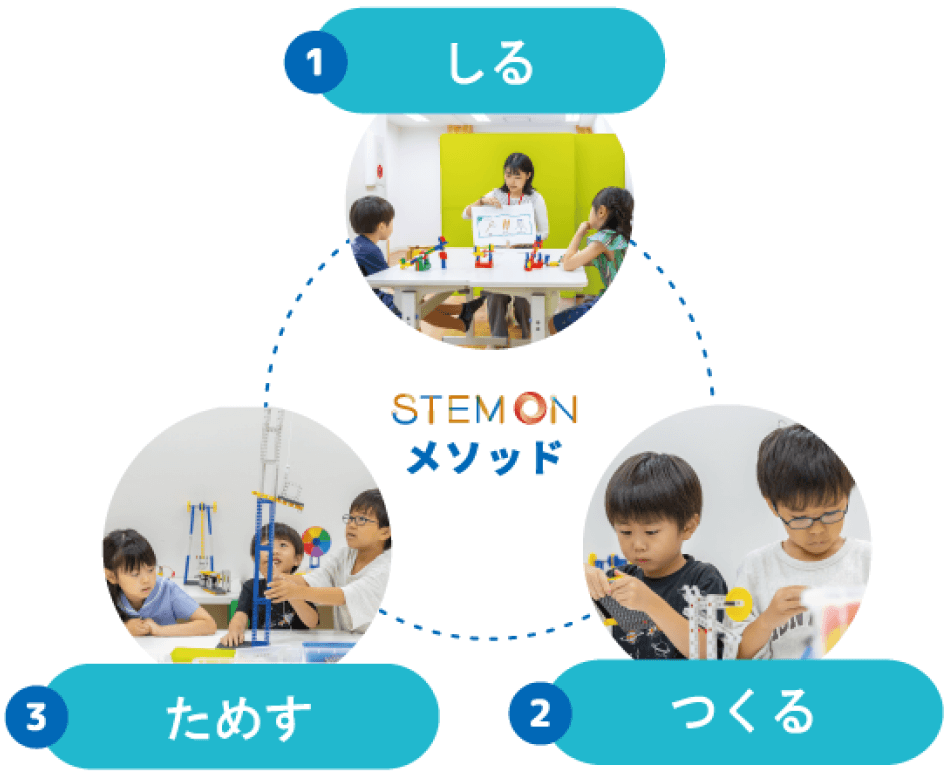

「しる」「つくる」「ためす」を

繰り返すことで、

自分なりの答えに

たどり着く学び方と定めています。

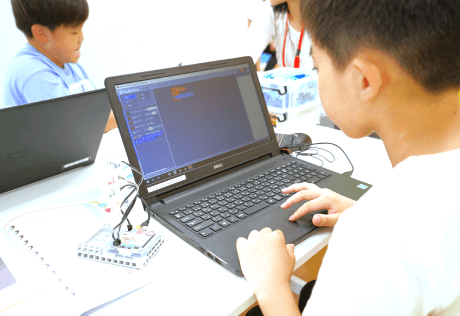

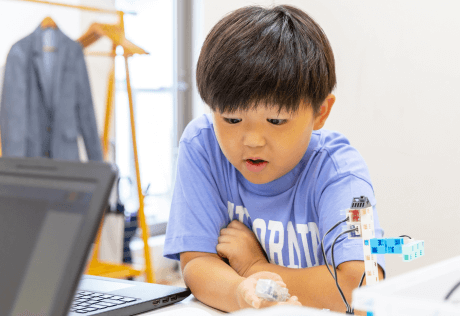

つくることで学びが楽しくなる

学校や塾では、一方的に教えられたり、プリントを用いた学びが中心です。ステモンでは、ものづくりを通して楽しく学ぶことで、学んだ知識を深く理解できるから、学ぶことが面白くなります。

正解のないものづくりを体験する。

だから創造力と論理的思考力が伸びる!

学校や塾のテストのように必ず正しい答えがある環境に慣れてしまうと、社会に出た後、変化し続ける状況に対応することができません。正解がなく常に変化し続けるAI時代において、課題を自ら設定し、自分なりの答えを作る訓練を子どもの時から行っておくことはとても大切です。ステモンのレッスンではテーマに沿っていれば何を作ってもよく、正解は1つとは限りません。一緒に学ぶ仲間と協力して試行錯誤し、自分なりの答えを作り上げていくことで、創造する力や論理的思考力を育みます。

-

学校や塾のテストのように必ず正しい答えがある環境に慣れてしまうと、社会に出た後、変化し続ける状況に対応することができません。正解がなく常に変化し続けるAI時代において、課題を自ら設定し、自分なりの答えを作る訓練を子どもの時から行っておくことはとても大切です。ステモンのレッスンではテーマに沿っていれば何を作ってもよく、正解は1つとは限りません。一緒に学ぶ仲間と協力して試行錯誤し、自分なりの答えを作り上げていくことで、創造する力や論理的思考力を育みます。

-

学校や塾では、一方的に教えられたり、プリントを中心にした学びが中心です。ステモンでは、ものづくりを通して楽しく学ぶことで、学んだ知識を深く理解できるから、学ぶことが面白くなります。

年中から小学校6年生まで

年中から小学校6年生まで

通えるクラス

通えるクラス

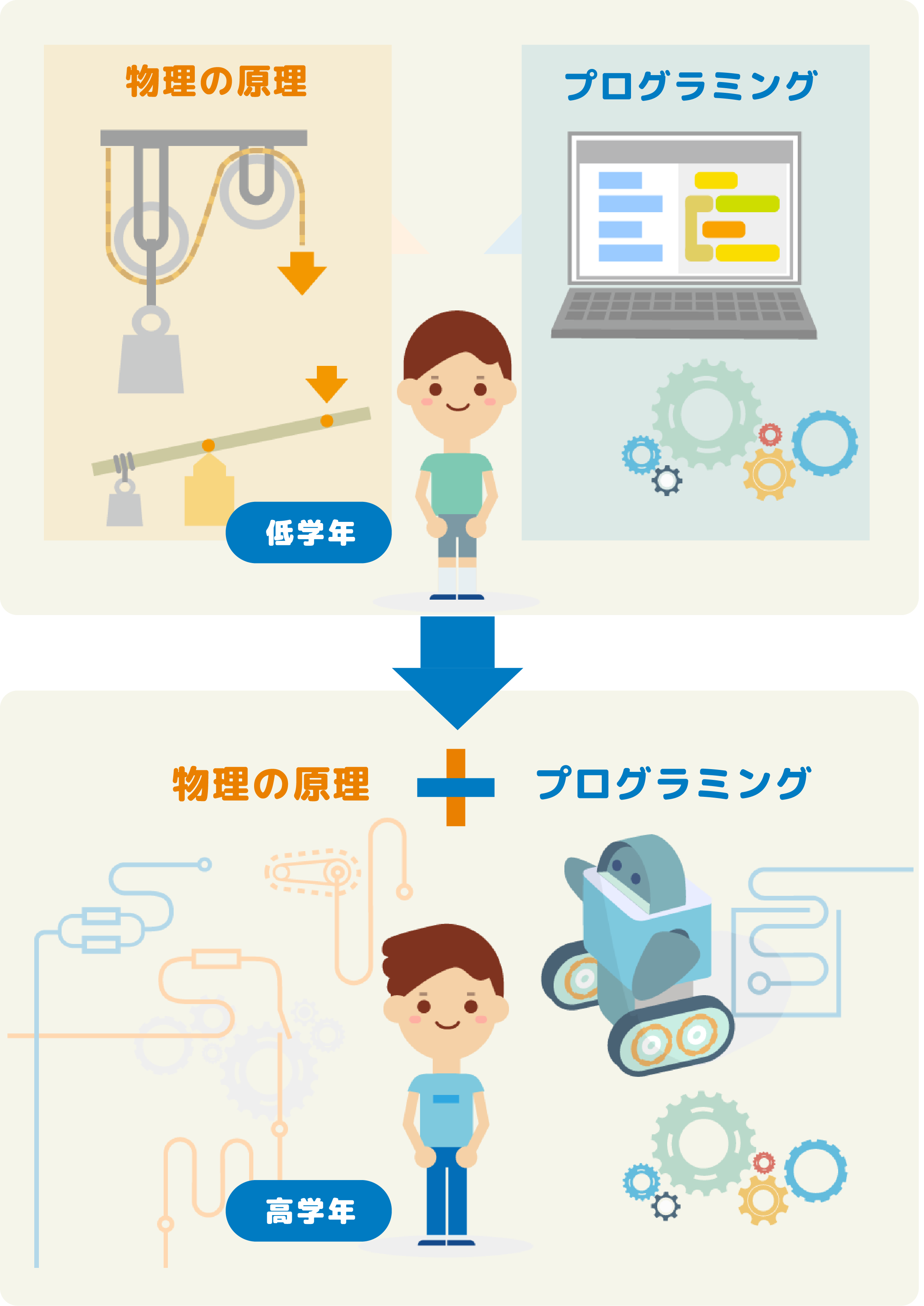

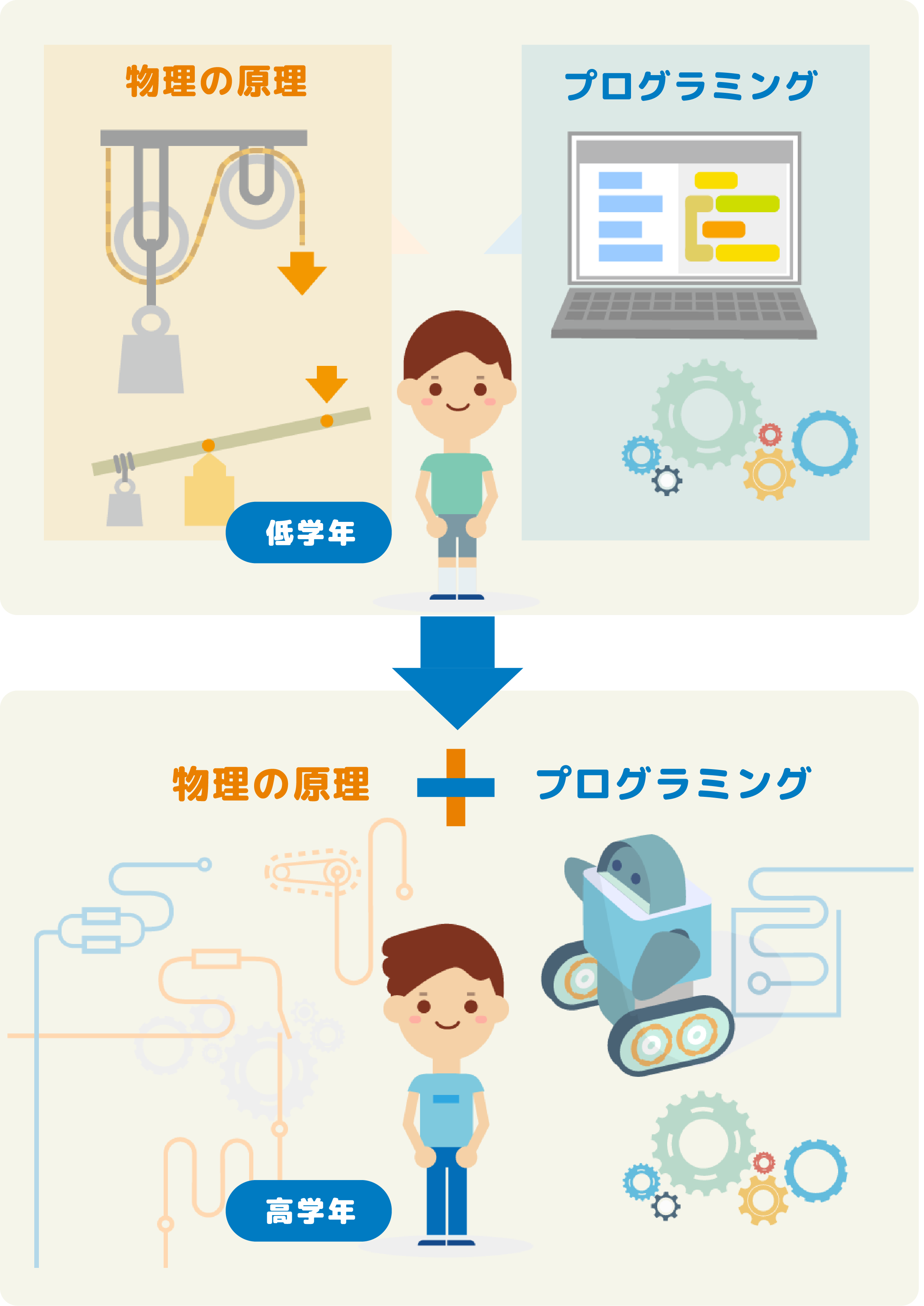

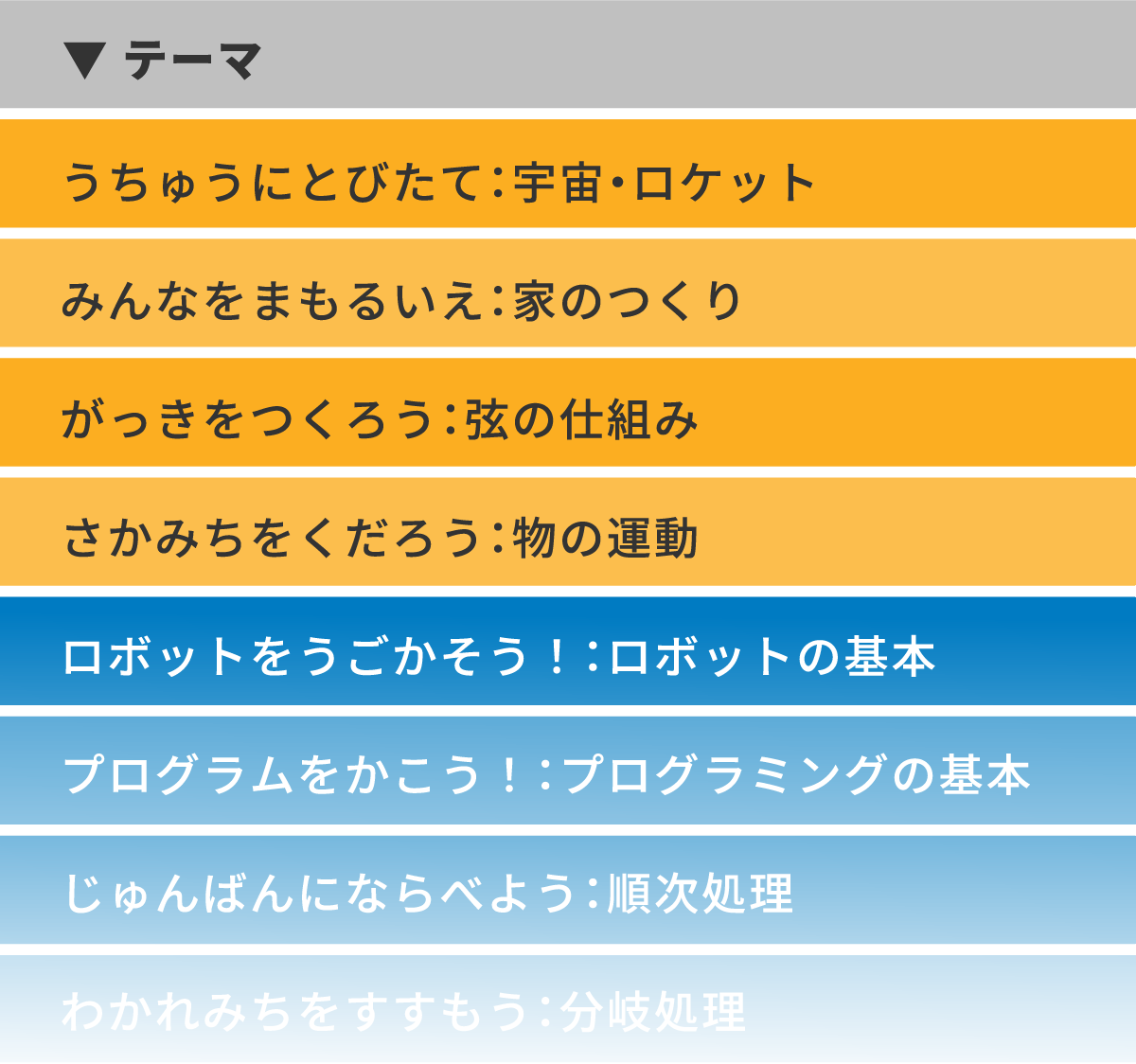

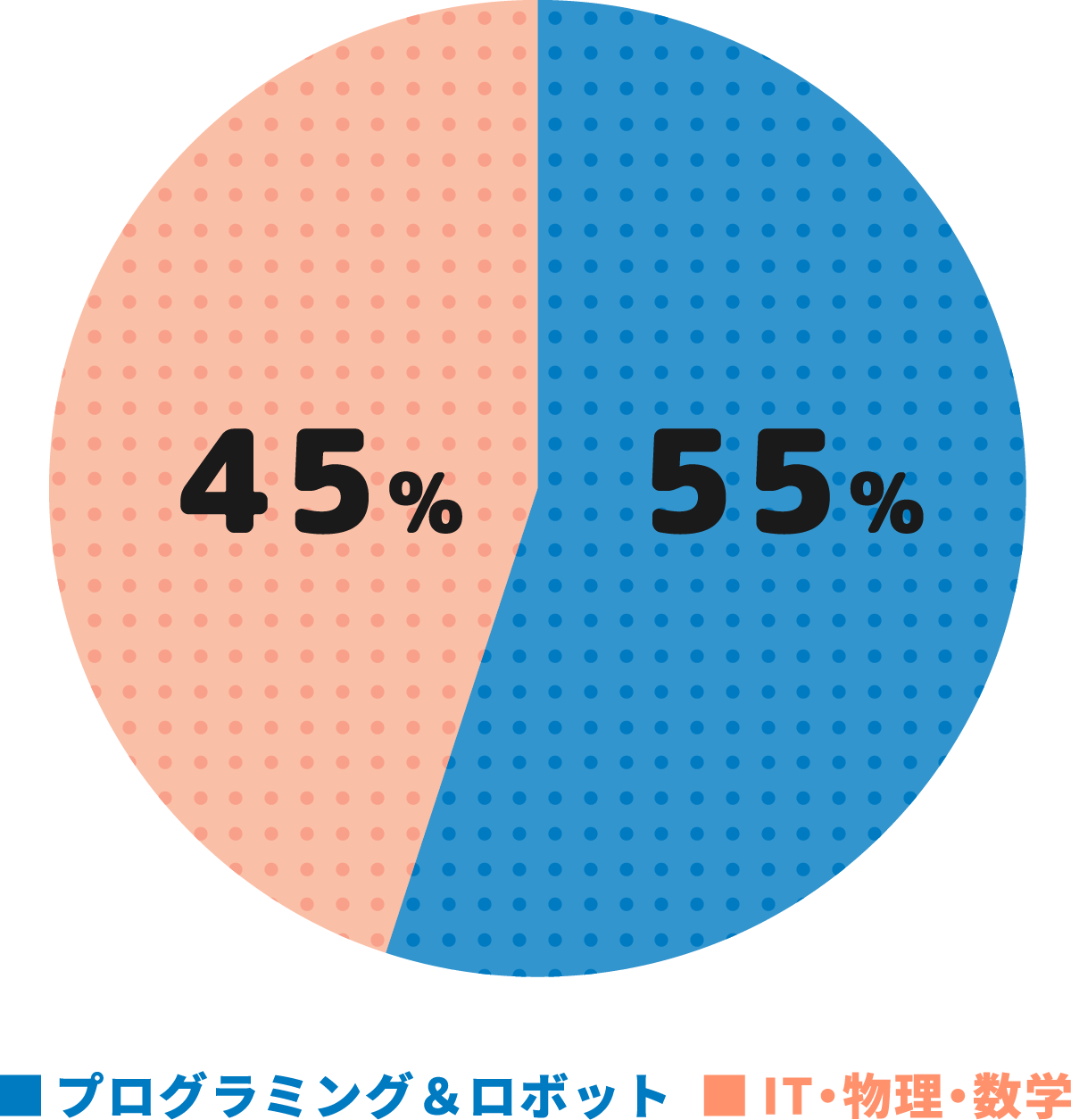

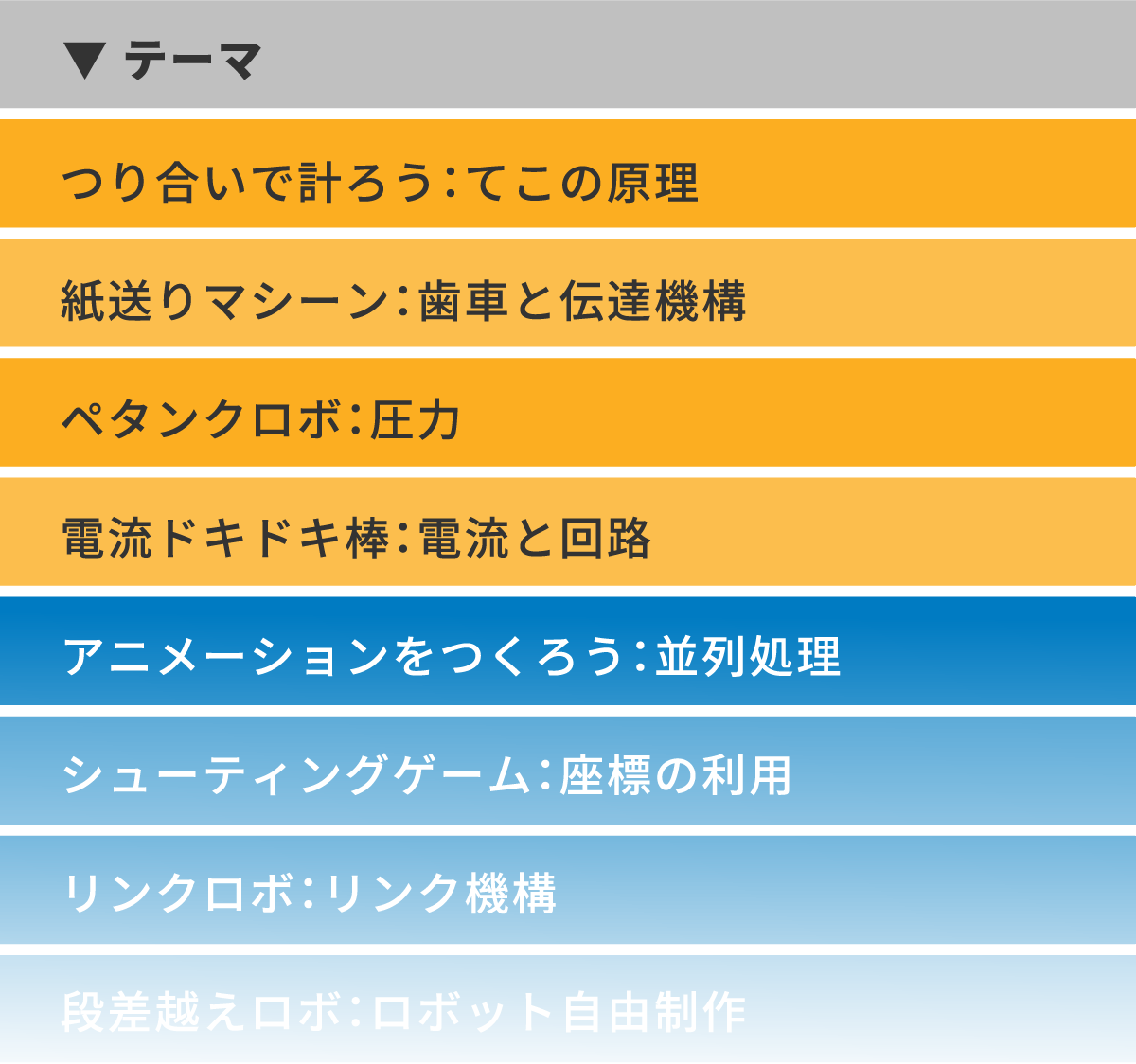

子どもの発達段階に合わせた教材・カリキュラムを開発し、年中から小学校6年生まで通える6つのクラスを用意しています。低学年では主に物理やプログラミングの基礎を学び、高学年ではパソコンを本格的に使用し、ゲームやアニメーション制作、ロボット制御を行います。

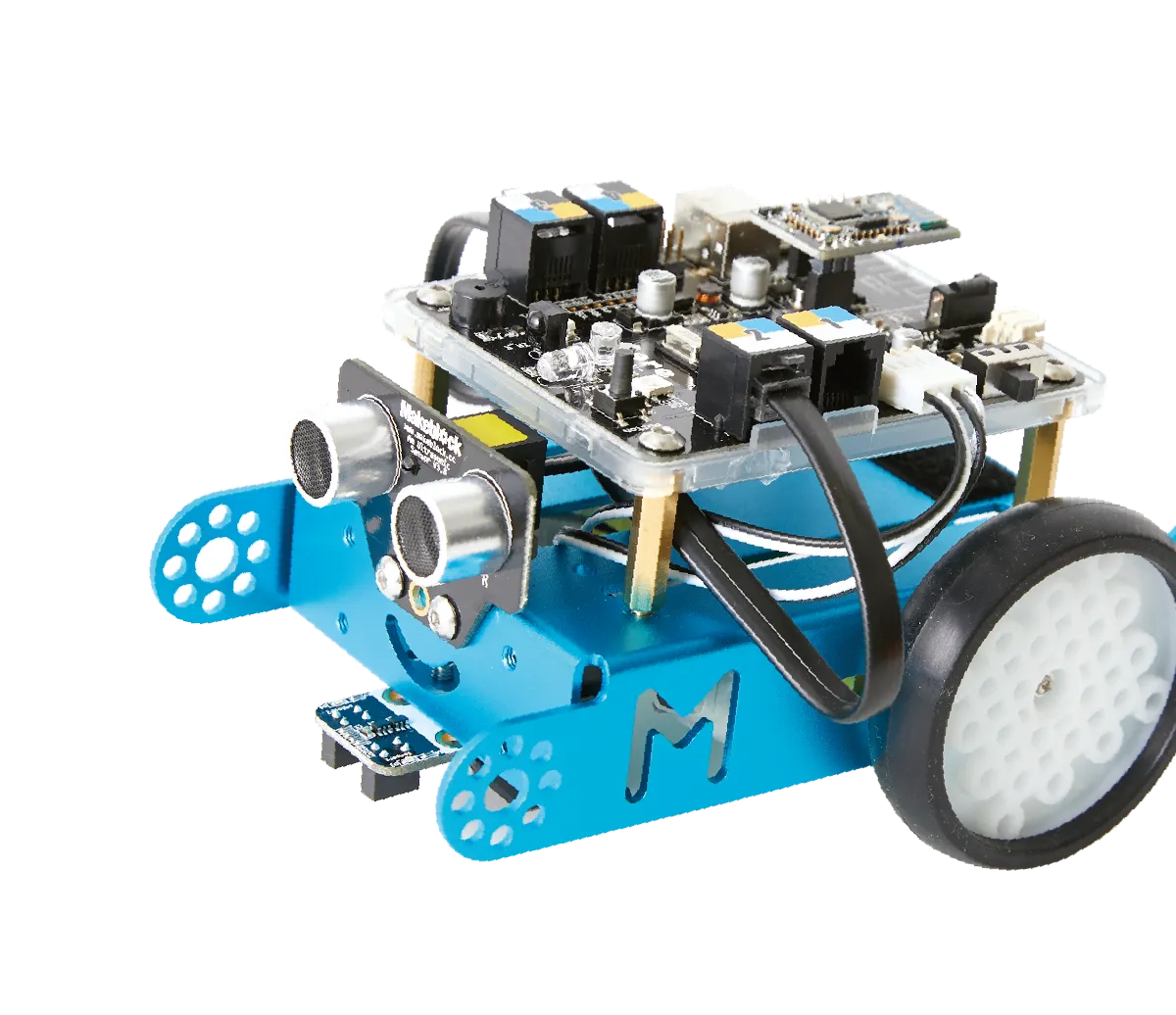

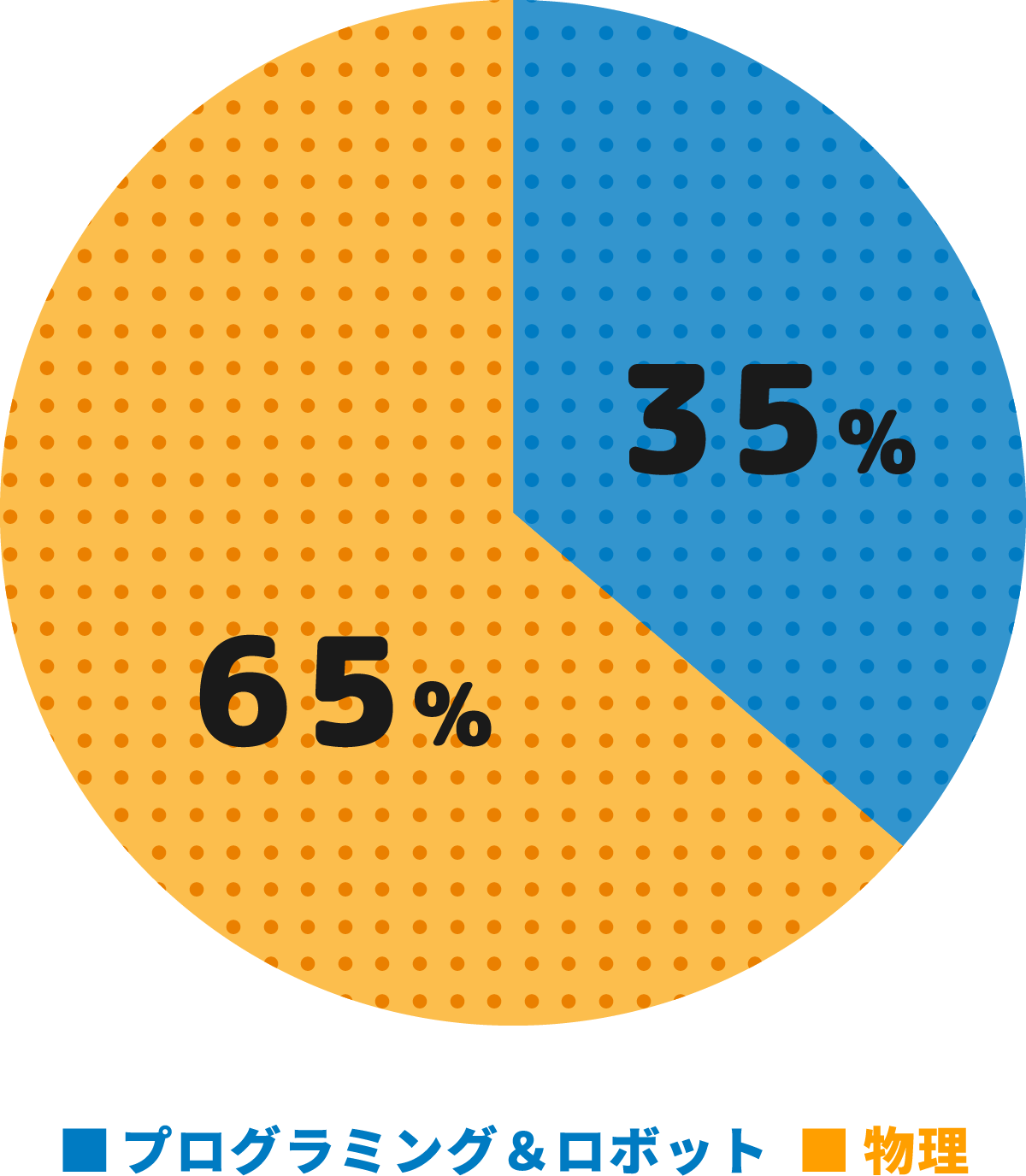

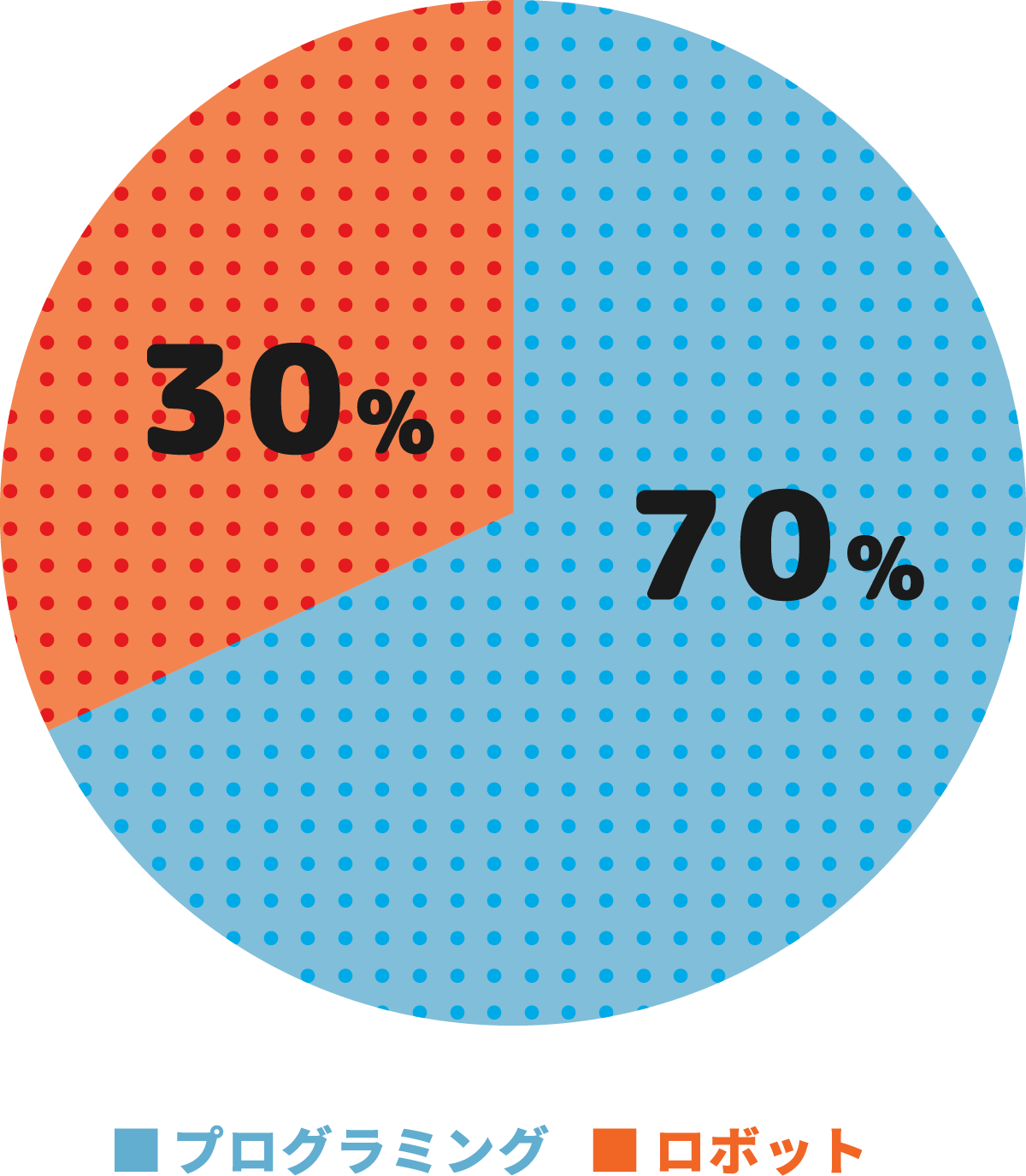

プログラミングやロボット

プログラミングやロボット

だけじゃない!物理の知識も

学べるカリキュラム

だけじゃない!物理の知識も

学べるカリキュラム

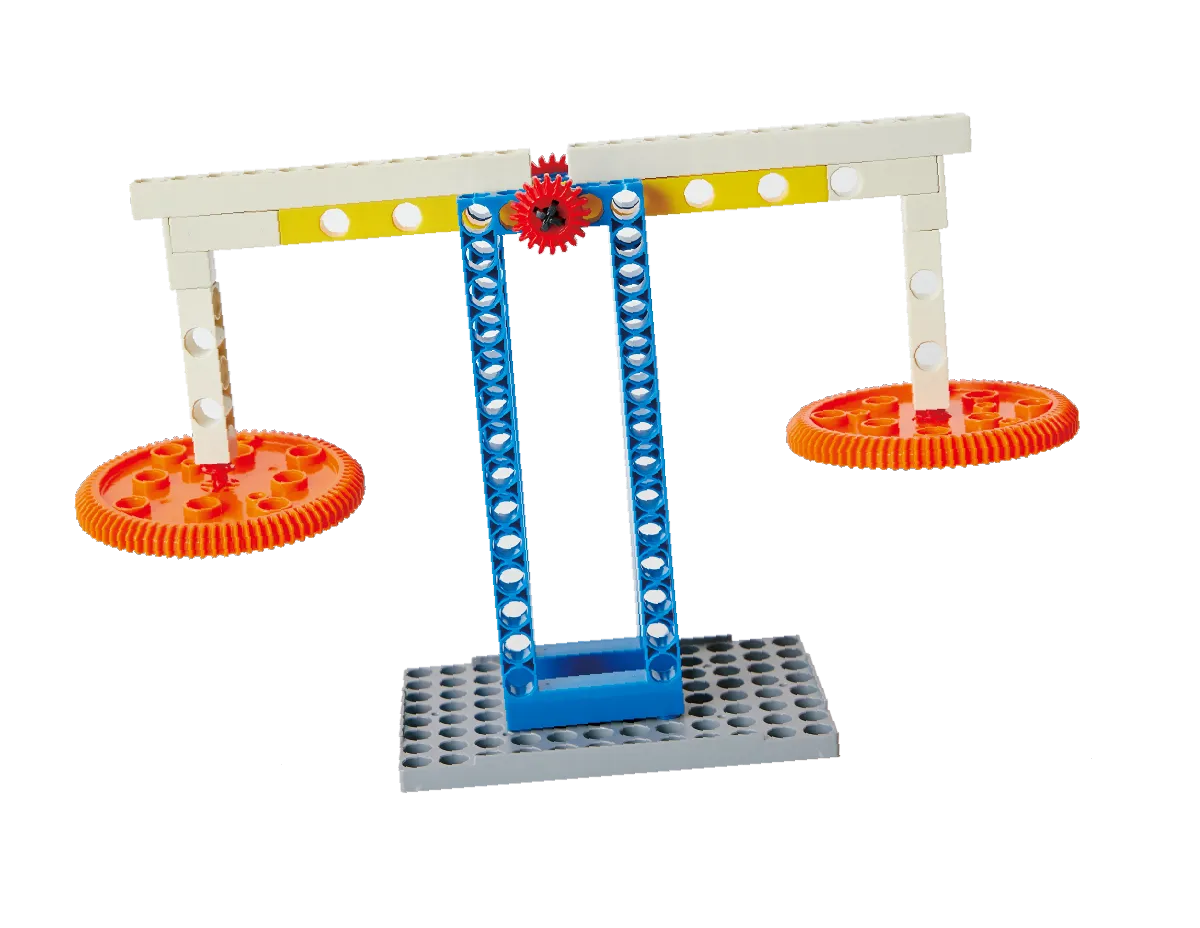

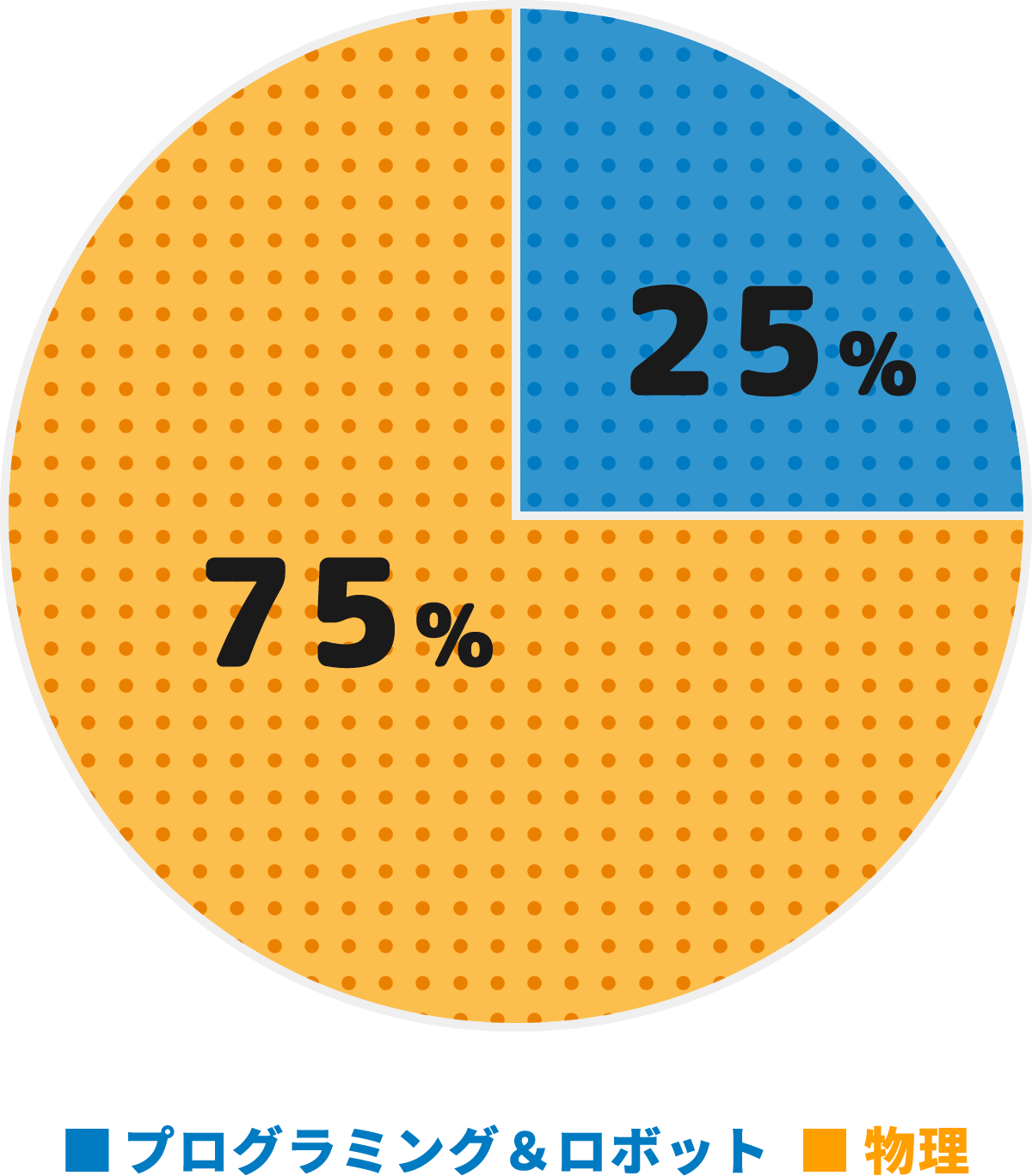

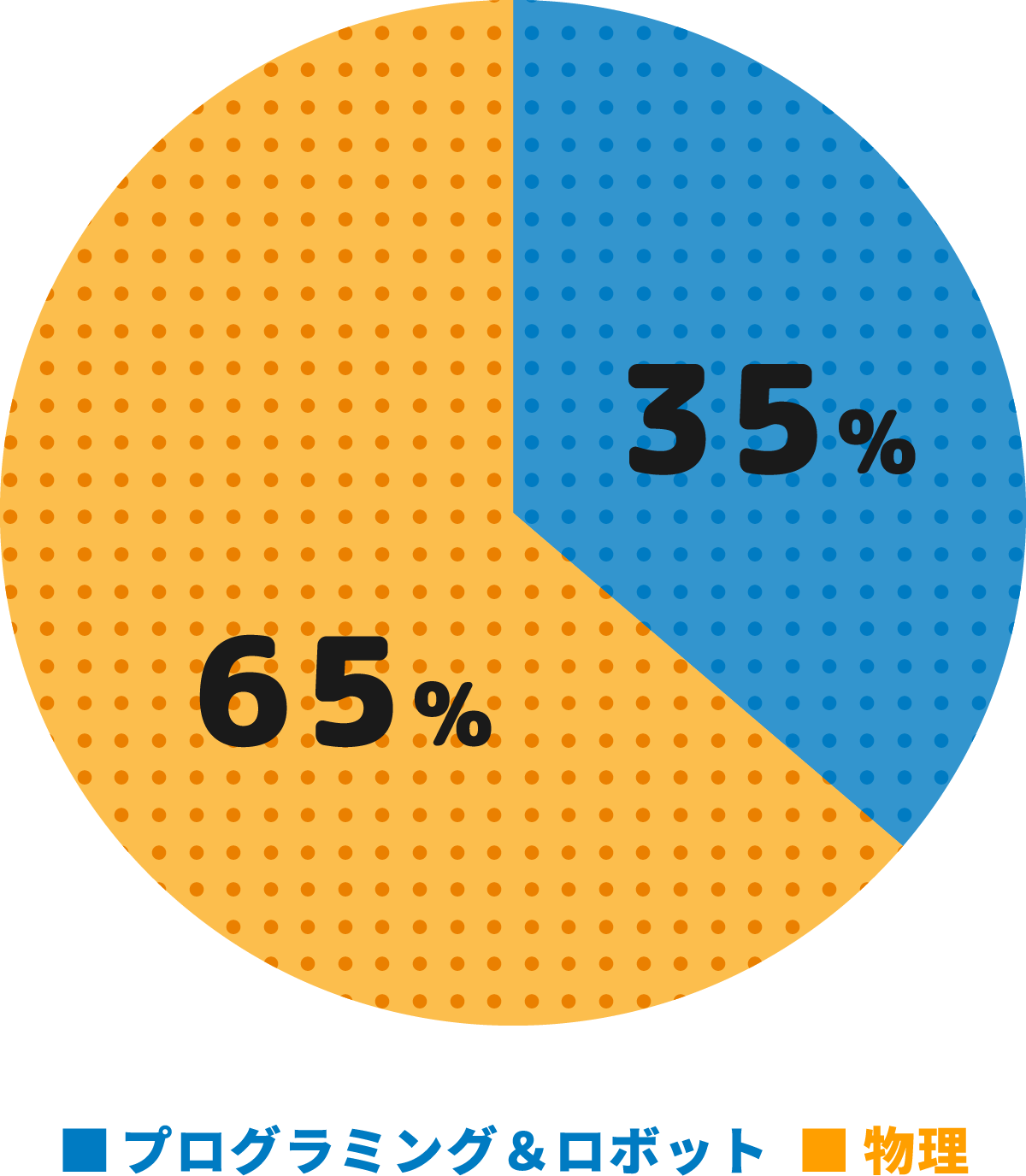

ステモンではプログラミングやロボットだけでなく、低学年ではブロック教材を使って物理の原理についても学びます。なぜ物理の原理も学ぶ必要があるのでしょうか?

1つは身の周りにいろいろな物理の原理が生かされていることに気づければ、学びを豊かにすることができるからです。

2つ目は、高学年でロボット制御を行うときに、「プログラミングで解決するのか、ものの仕組みで解決するのか?」といった選択肢を持つことができ、試行錯誤の幅が広がるからです。カリキュラムは、小学校と中学校の理科の物理の領域は全てカバーしていて、電子回路や滑車のような概念が難しいところも、つくって体験することで理解できる仕掛けになっています。

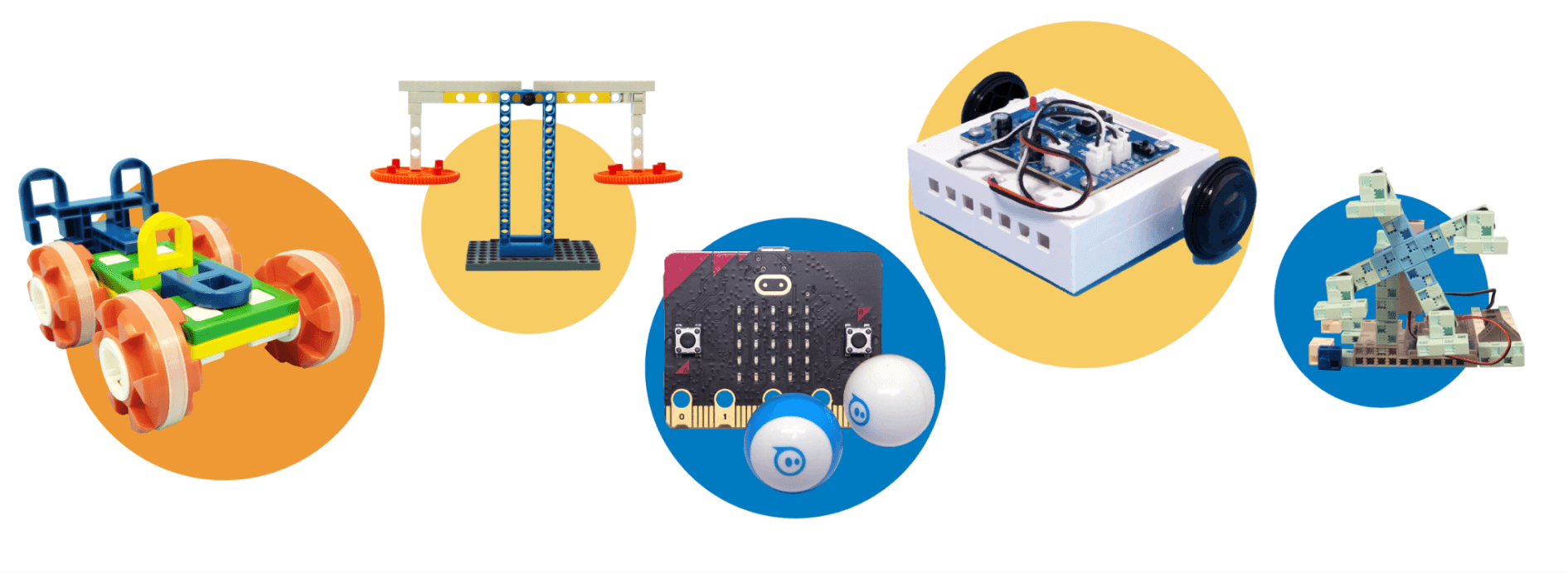

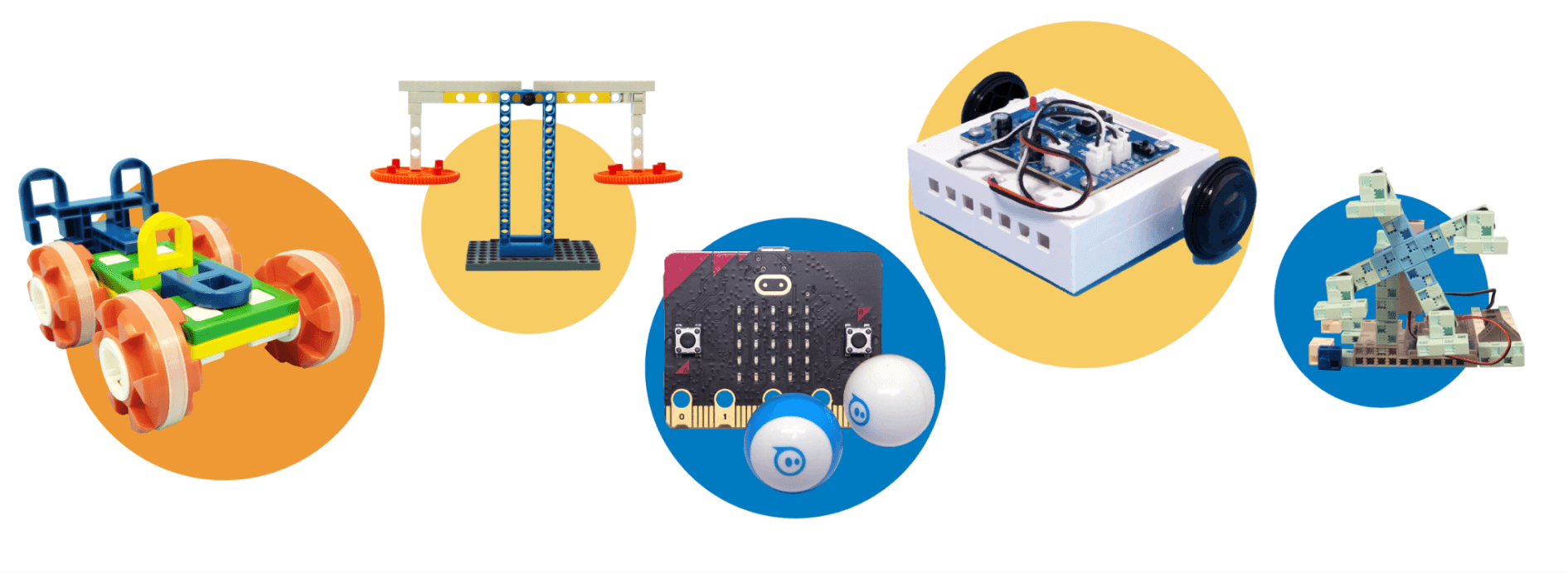

世界中から厳選した

STEAM教育教材

ステモンでは、世界中から厳選したSTEAM教育教材を使うことで、発達段階に合わせ、思考やアイデアを深めます。また、色々な教材に触れることで表現の幅を広げることができます。

子どもが夢中になれる

子どもが夢中になれる

ステモンメソッド

ステモンメソッド

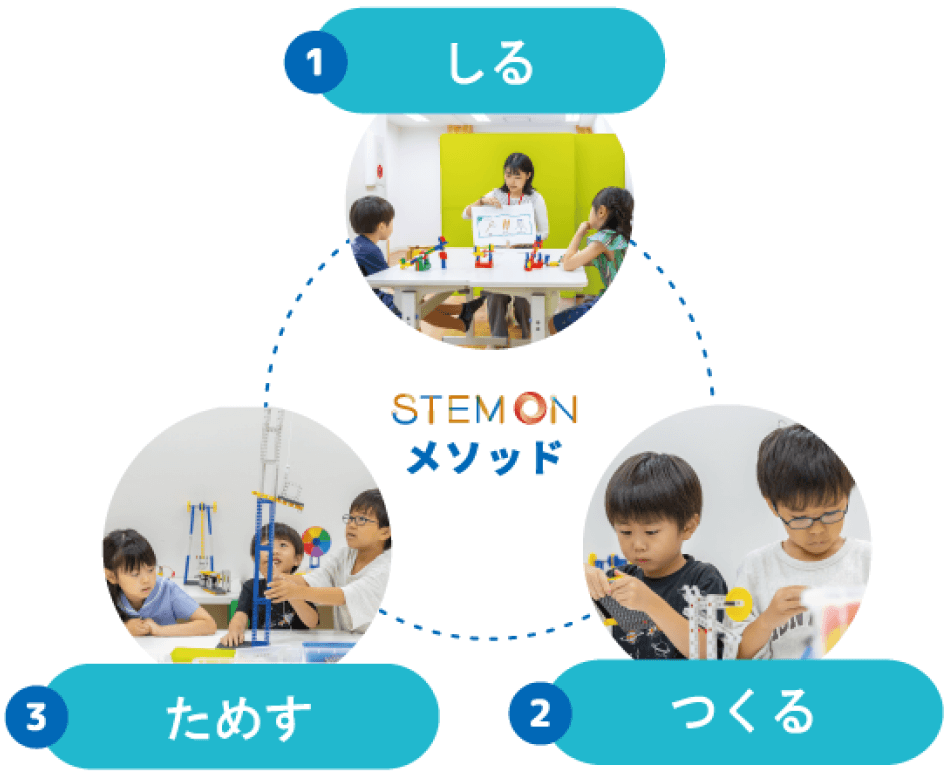

ステモンのレッスンは発達段階ごとに独自開発したカリキュラムで行い、各レッスンは「しる」、「つくる」、 「ためす」の3つのステップに分かれています。

組み立て手順書はなく、つくりながら学ぶこと(コンストラクショニズム)にたっぷり時間をかけます。

子どもたちが夢中になって取り組めるような仕掛け(フロー理論)があります。

年中から小学校6年生まで

年中から小学校6年生まで

通えるクラス

通えるクラス

子どもの発達段階に合わせた教材・カリキュラムを開発し、年中から小学校6年生まで通える6つのクラスを用意しています。低学年では主に物理やプログラミングの基礎を学び、高学年ではパソコンを本格的に使用し、ゲームやアニメーション制作、ロボット制御を行います。

プログラミングやロボット

プログラミングやロボット

だけじゃない!物理の知識も

学べるカリキュラム

だけじゃない!物理の知識も

学べるカリキュラム

ステモンではプログラミングやロボットだけでなく、低学年ではブロック教材を使って物理の原理についても学びます。なぜ物理の原理も学ぶ必要があるのでしょうか?

1つは身の周りにいろいろな物理の原理が生かされていることに気づければ、学びを豊かにすることができるからです。

2つ目は、高学年でロボット制御を行うときに、「プログラミングで解決するのか、ものの仕組みで解決するのか?」といった選択肢を持つことができ、試行錯誤の幅が広がるからです。カリキュラムは、小学校と中学校の理科の物理の領域は全てカバーしていて、電子回路や滑車のような概念が難しいところも、つくって体験することで理解できる仕掛けになっています。

世界中から厳選した

世界中から厳選した

STEAM教育教材

STEAM教育教材

ステモンでは、世界中から厳選したSTEAM教育教材を使うことで、発達段階に合わせ、思考やアイデアを深めます。また、色々な教材に触れることで表現の幅を広げることができます。

子どもが夢中になれる

子どもが夢中になれる

ステモンメソッド

ステモンメソッド

ステモンのレッスンは発達段階ごとに独自開発したカリキュラムで行い、各レッスンは「しる」、「つくる」、「ためす」の3つのステップに分かれています。

組み立て手順書はなく、つくりながら学ぶこと(コンストラクショニズム)にたっぷり時間をかけます。

子どもたちが夢中になって取り組めるような仕掛け(フロー理論)があります。

30代 保護者 Tさん

わからないことであっても、自ら進んで

調べることを楽しむようになりました。

ステモンでは作品をつくる時間があるのですが、そういった作業を通して、ものの仕組みに興味を持つようになったと思います。先日も電車が走っているところを見て、「ママ、あれリンク機構って言うんだよ」って日常の中でものの仕組みを発見して、話してくれるようになりました。

小学校や塾で学ぶ機会のない、ものの仕組みを知ることで、自ら探求する姿勢が見られるようになったと思います。勉強でわからないことがあったときなど私に頼ることなく、自分から調べることを楽しむようになったと感じます。 ステモンではレッスンの中で作り上げた作品を改良する時間があるのですが、その時間がとても楽しいと娘は話してくれます。家に帰ってくると、その日つくった作品についてとても楽しそうに話してくれるんですね。その笑顔を見ると、「通わせてよかったな」という気持ちになります。

20代 講師 Aさん

見本以上に工夫された作品を作る子どもの姿に講師も驚きました!

レッスンでは、こういう風につくることもできるよという見本を置くことがあるのですが、その見本をほぼ見ないで作る生徒さんもいらっしゃいます。この間「だるまさんが転んだ」のゲームを作ったんですね。・・・

普通であれば「ゲームをやる人がキーボードを押してキャラクターを動かしていく」、というゲームにしますが完全に自動化した子がいました。最初にゲームのスタートボタンを押すだけで、鬼は勝手に振り返り、キャラクターもどんどん勝手に進んでいく。私たちはそれについては何も自動化しなさいとは言ってないないのですけど、子ども自身で考えて作っていて、そういったことが本当に多くあるんですね。そのお子さんだけでなく、いろいろなお子さんが私の想像力の遥か先へ行き、本当に創造力が豊かで、見ていて嬉しく面白いと感じています。

-

キンダリークラス

STEAM領域に親しみを持たせ、自然と好奇心が育まれるクラスです。ブロックやプログラミング教材を使って、数や図形への興味を養います。

キンダリーカリキュラム例

-

ベーシッククラス

STEAMの基礎を学ぶクラスです。ブロックを使ってエンジニアリングの基礎を学びます。また、タブレットを使ってプログラミングの考え方を学びます。

ベーシックカリキュラム例

-

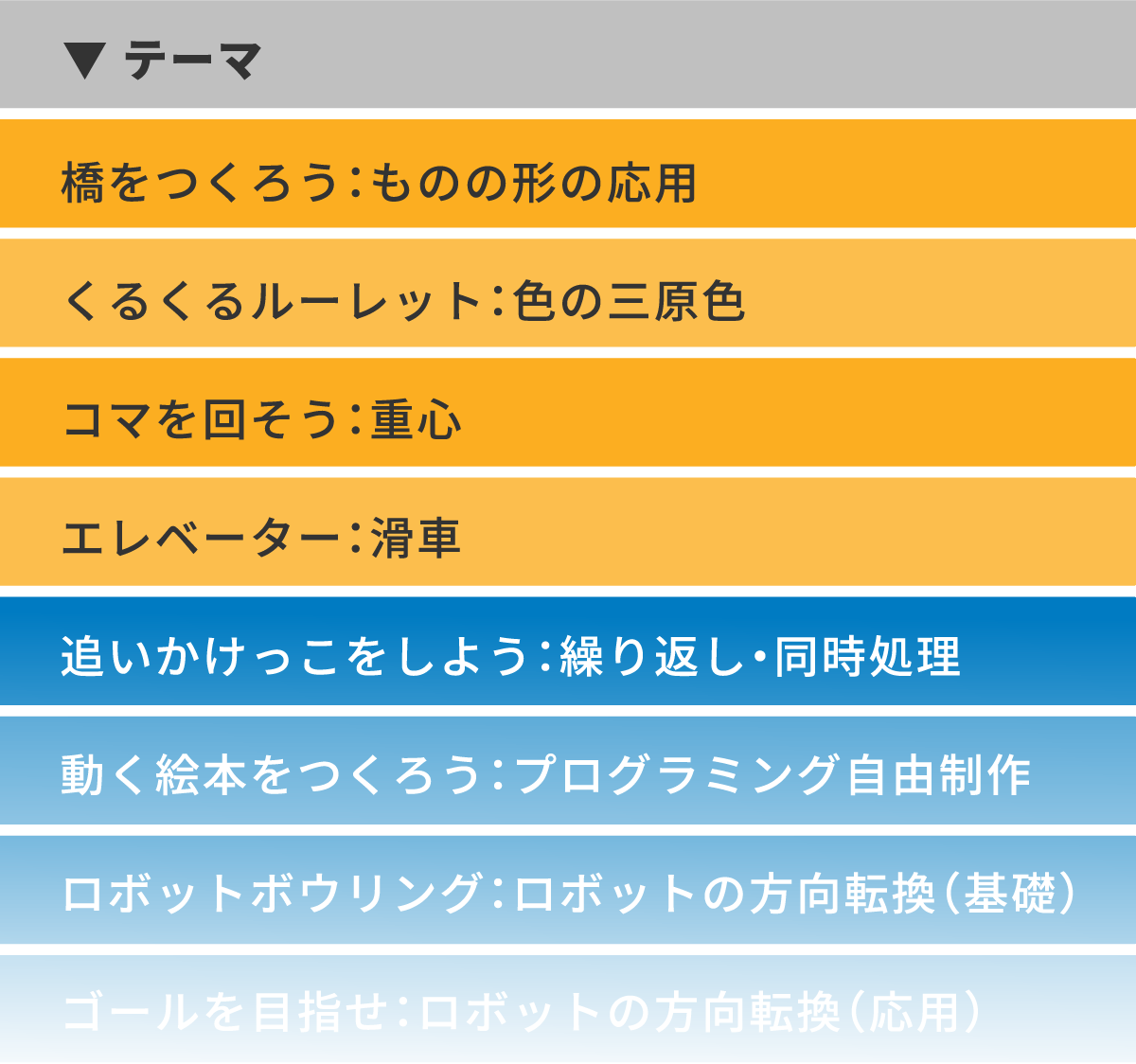

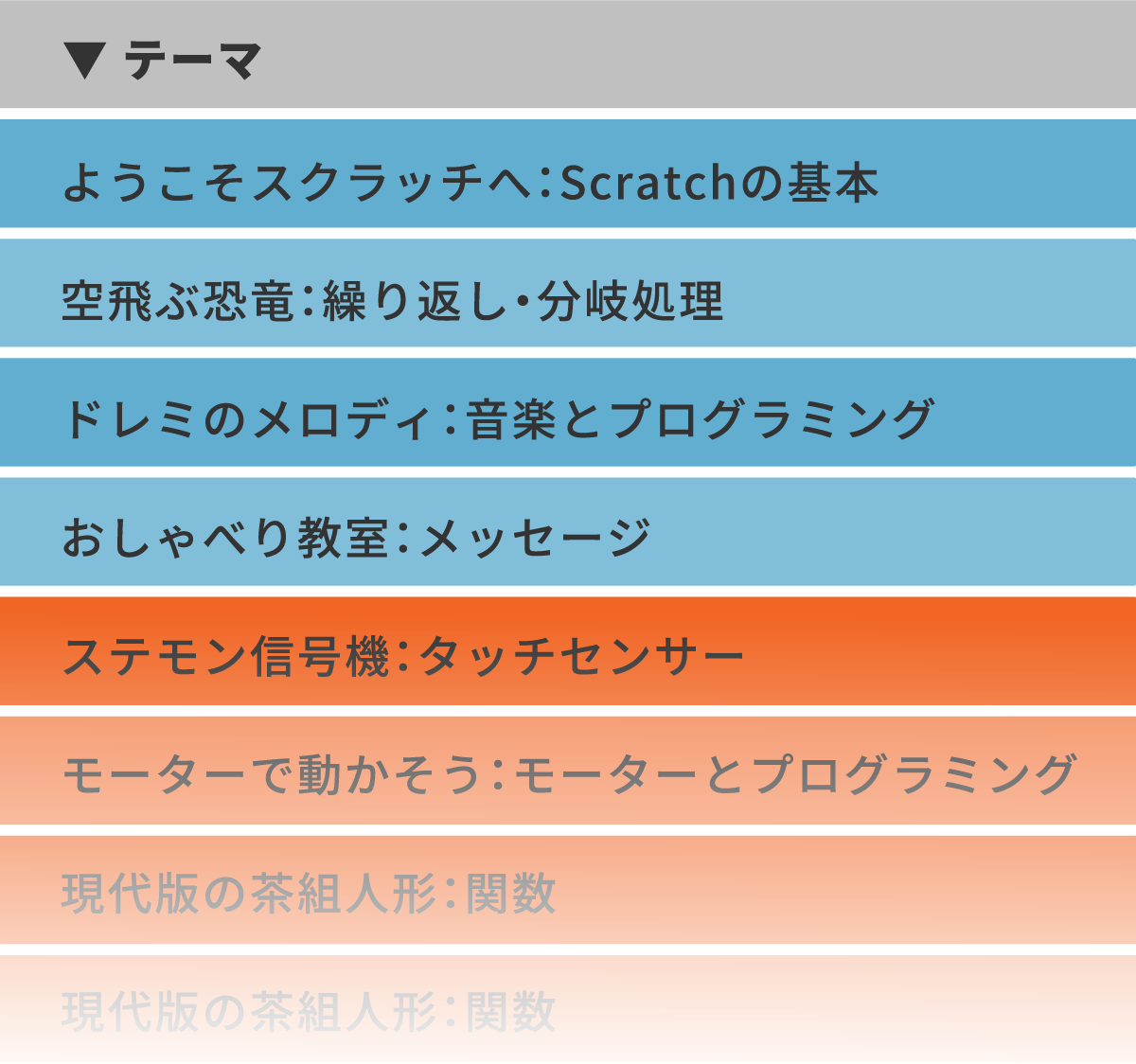

アドバンスクラス

STEAMの応用を学ぶクラスです。ブロックを使ったエンジニアリングの他、モーターを使いロボットの基本的な組み立てもします。プログラミングではゲームやメディアアートを作成します。

アドバンスカリキュラム例

-

キッズエリート

STEAMの知識を活用して課題を解決する力を育むクラスです。環境やエネルギー問題も学び、社会に向き合う態度も育みます。パソコンの基本操作とロボット制御も開始します。

キッズエリートカリキュラム例

-

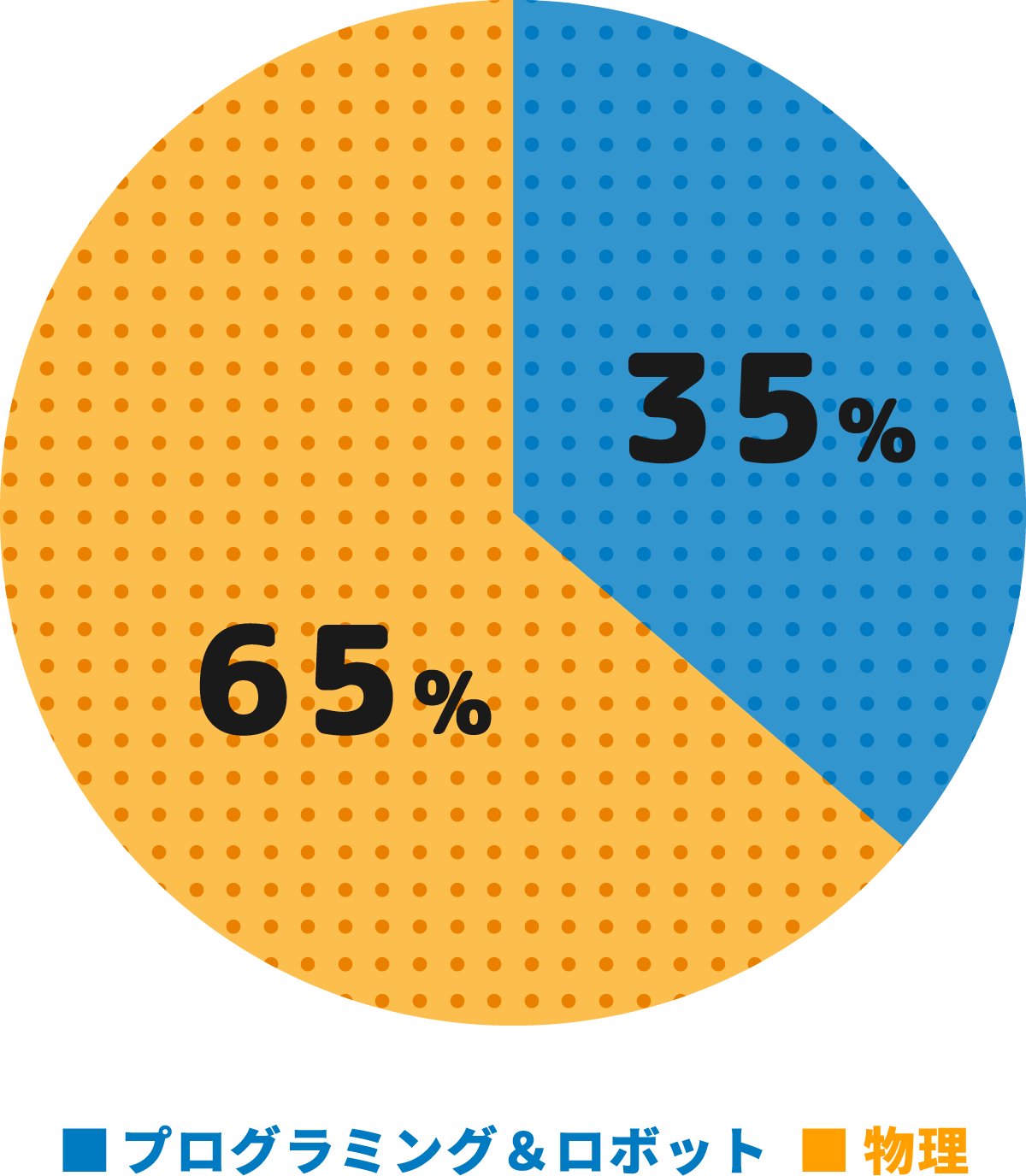

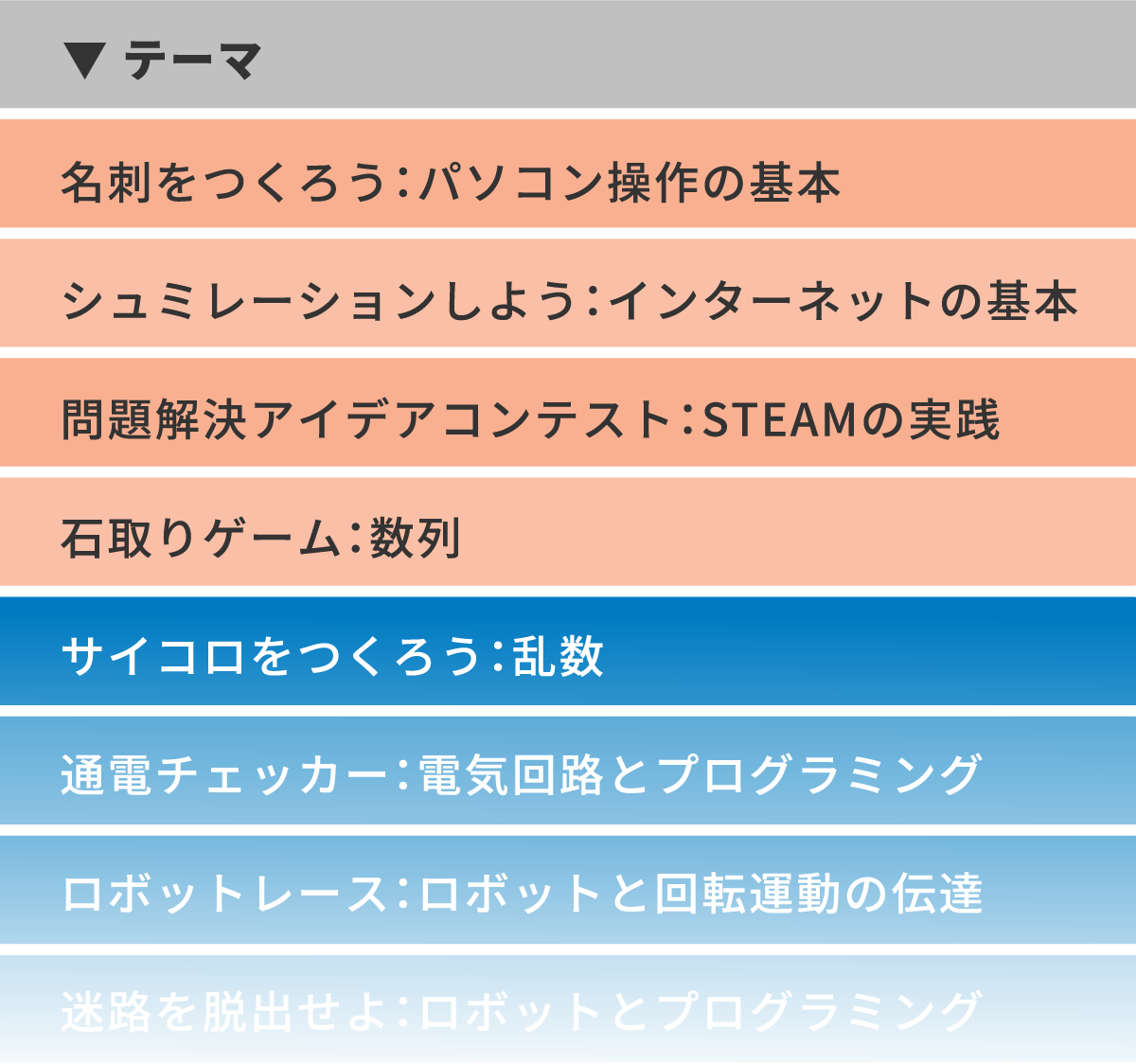

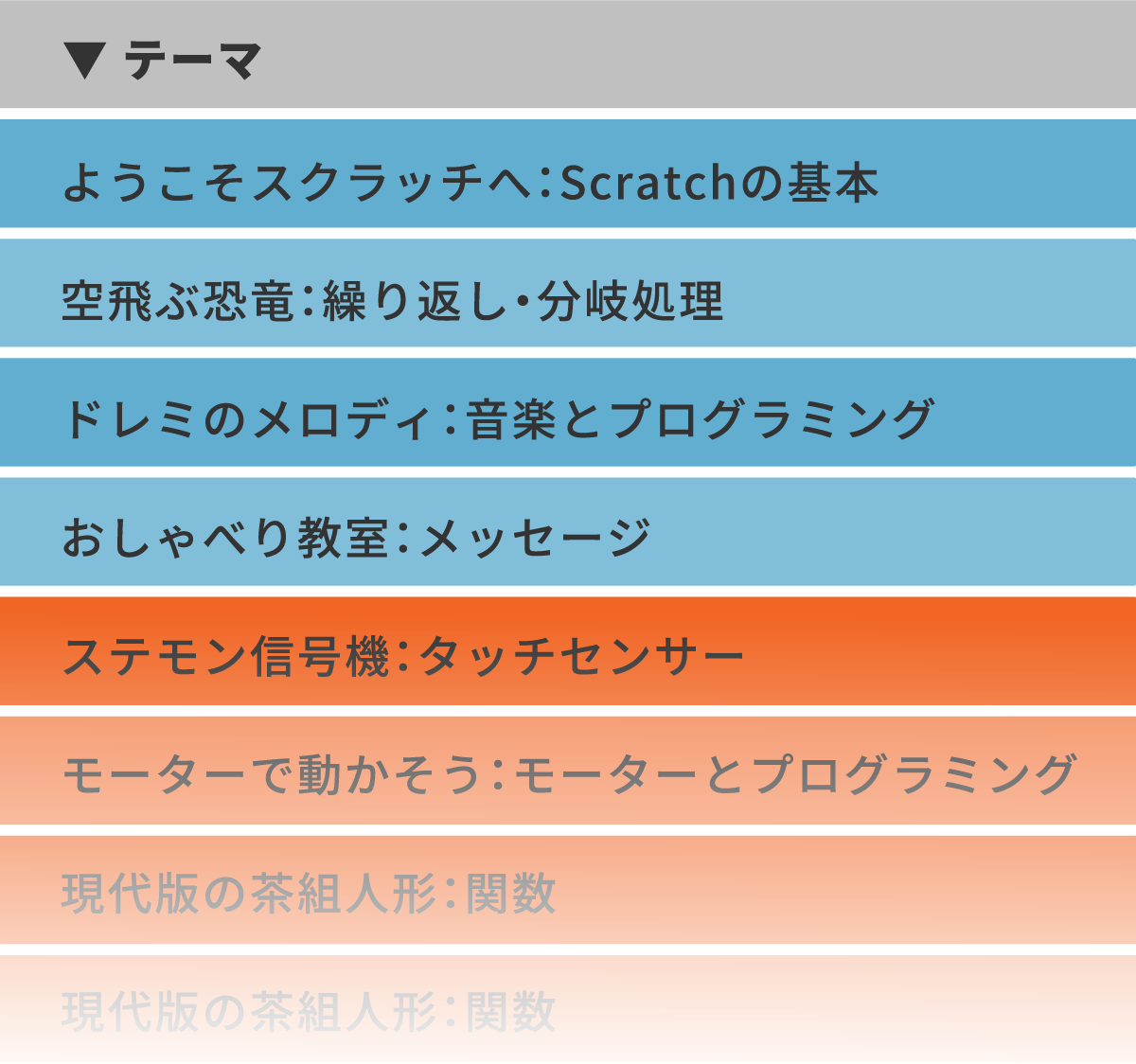

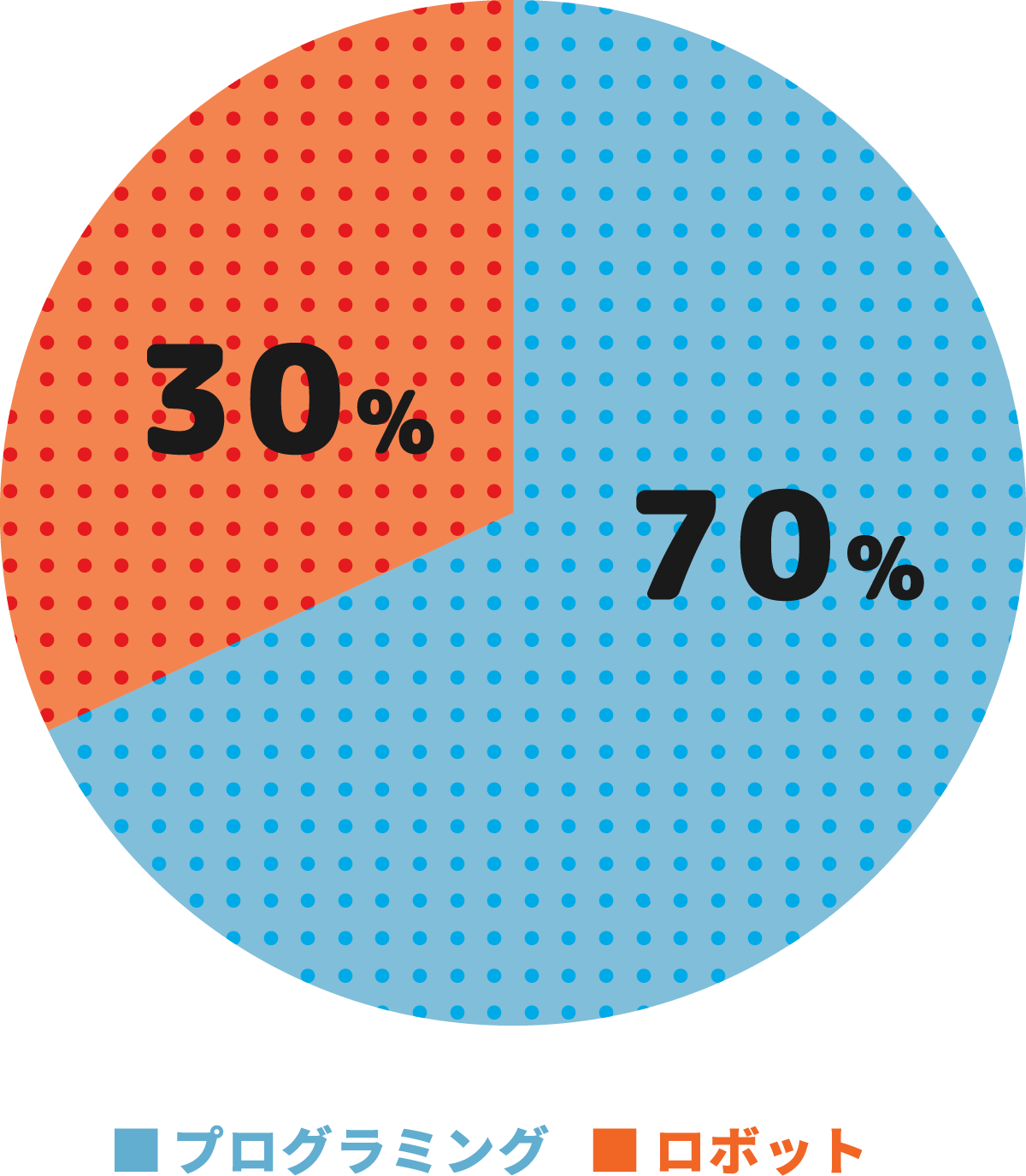

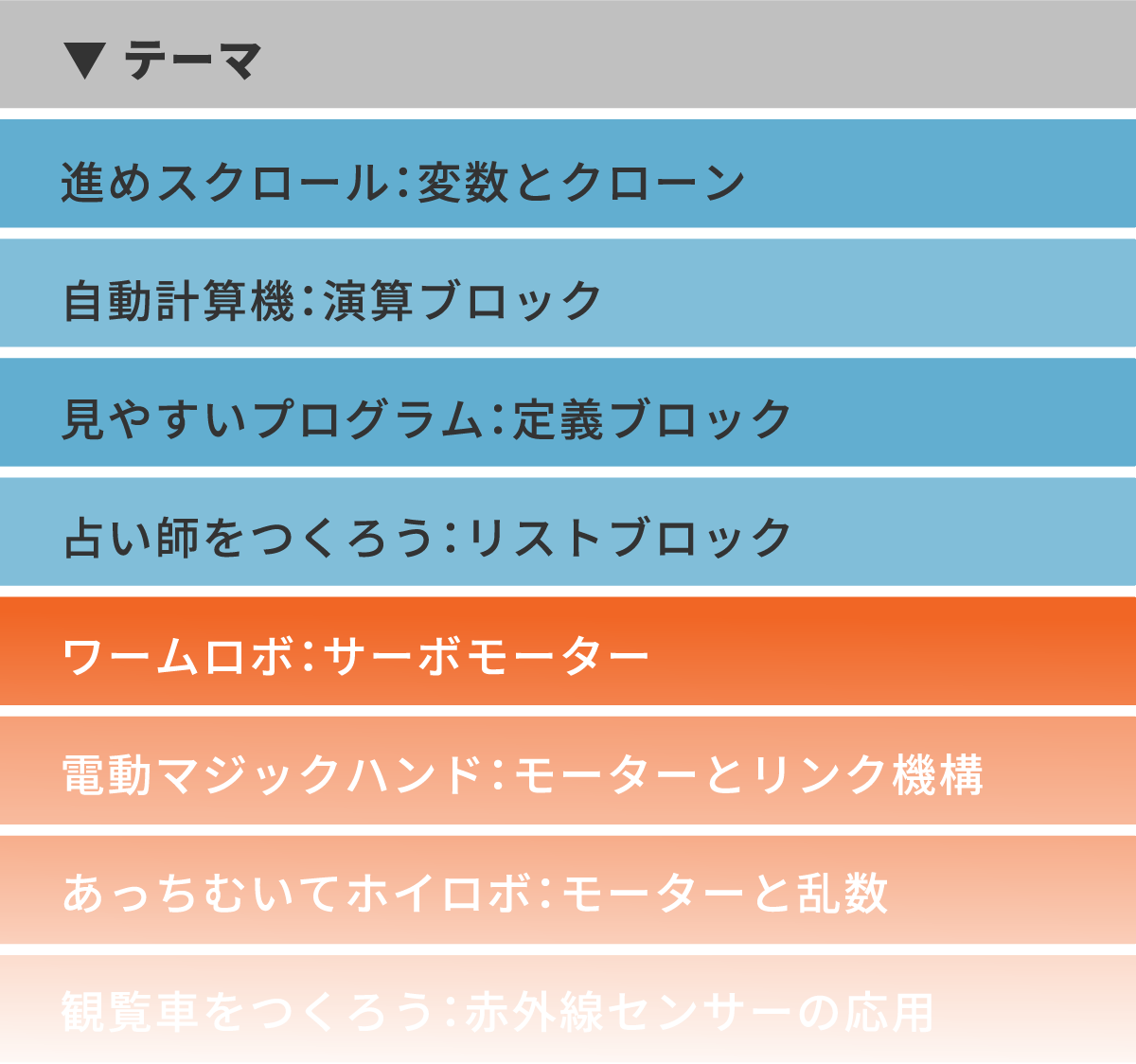

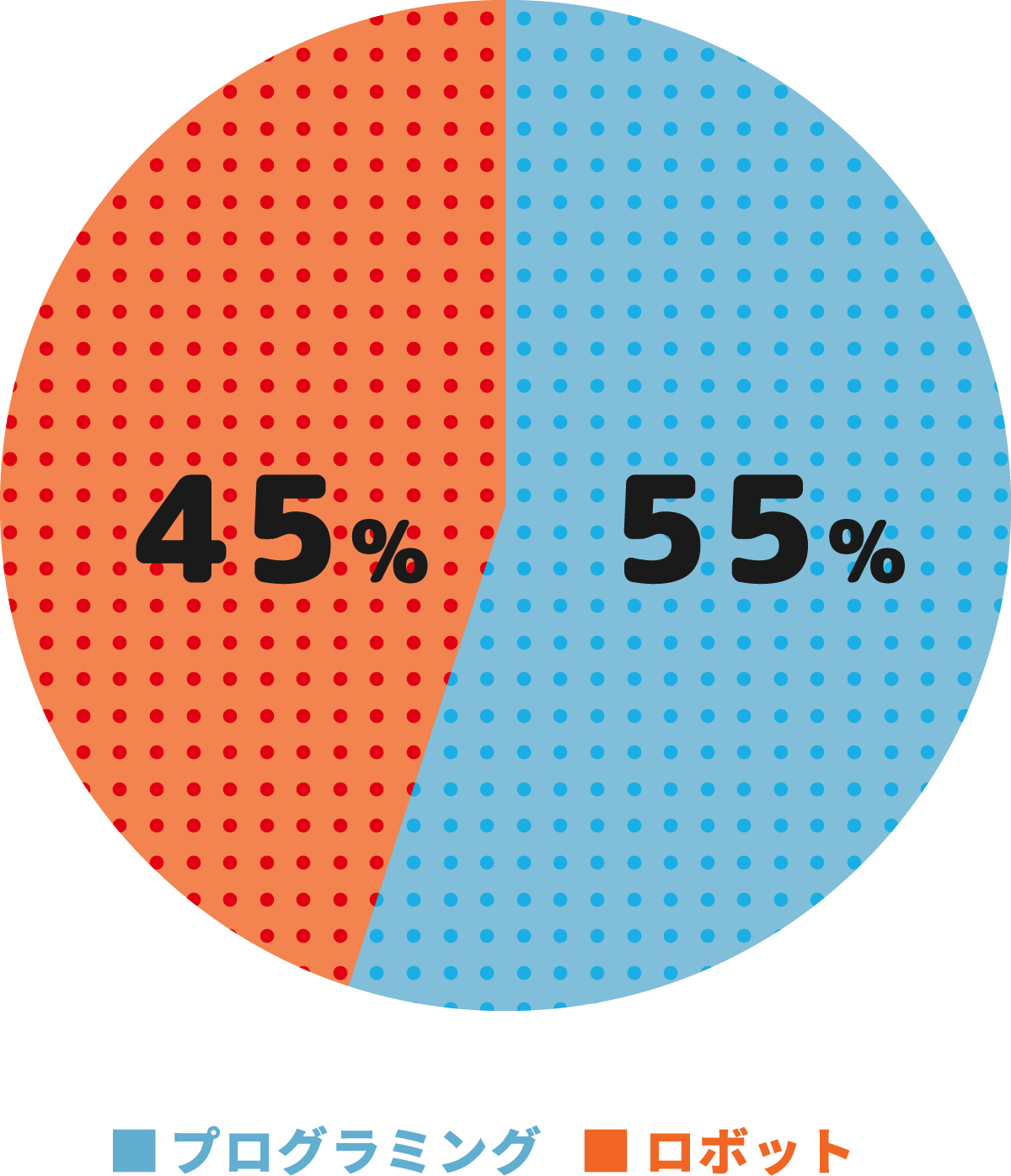

プログラミング&ロボティクス1st

物理の原理とパソコンを使ったプログラミングで、ゲーム作成やロボットの制御を行い、プログラミングの知識を楽しみながら学びます。教材ではScratchやStudinoを用います。

プログラミング&ロボティクス1stカリキュラム例

-

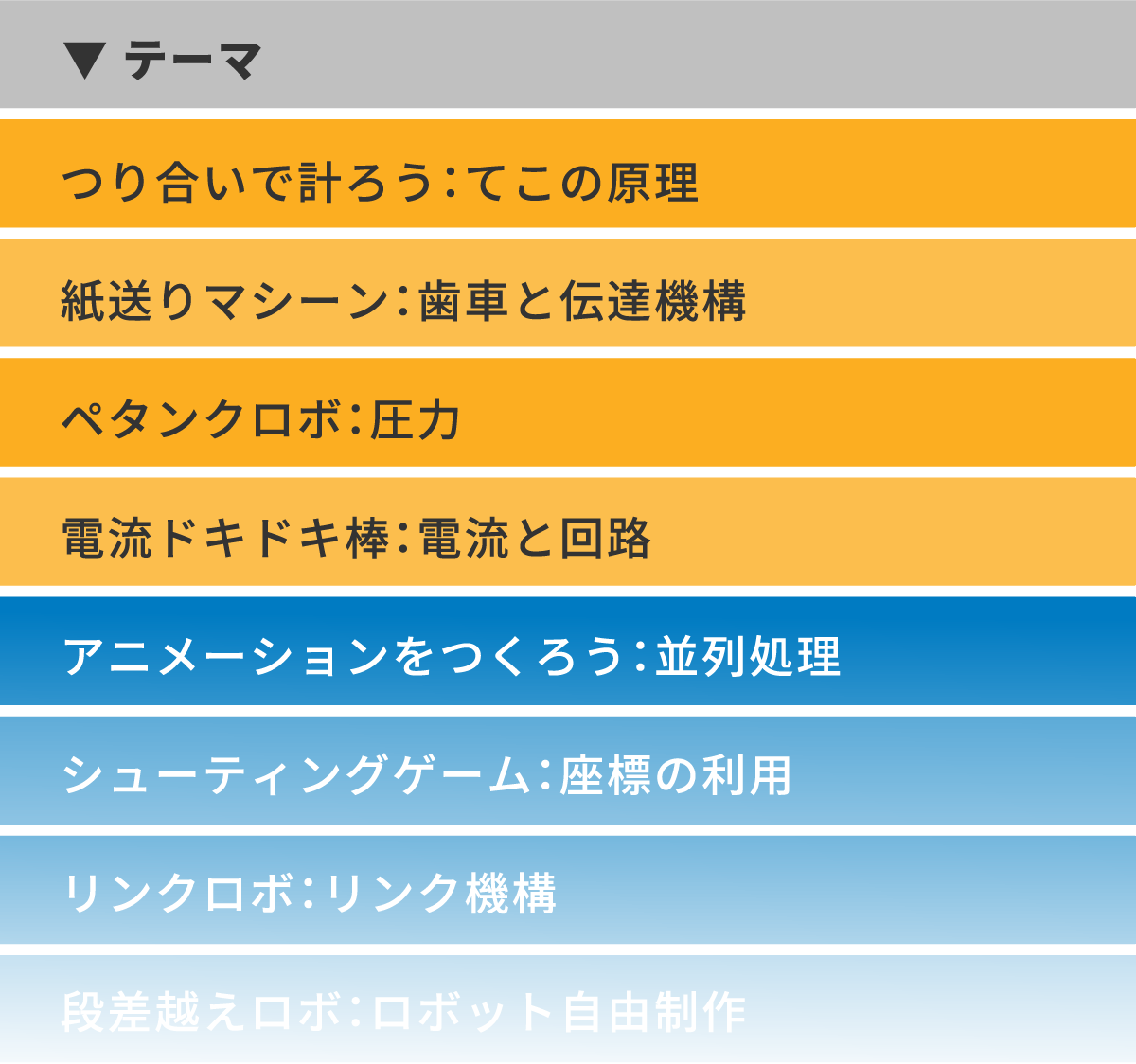

プログラミング&ロボティクス2nd

発展的なゲーム制作やロボット制御を行います。

また、プログラミングを活用したアート作品も制作します。プログラミング&ロボティクス2ndカリキュラム例

-

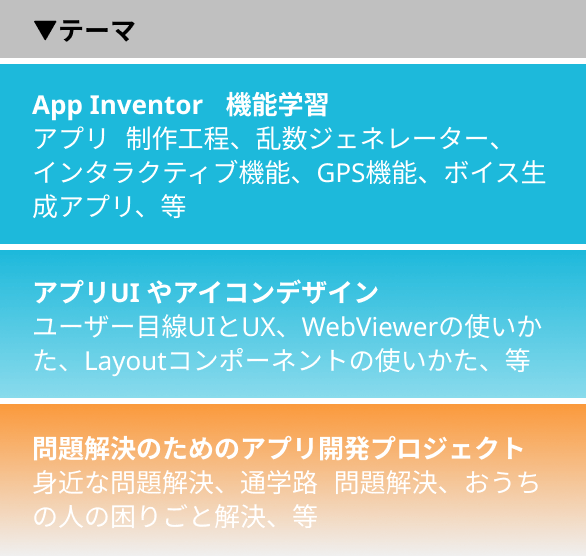

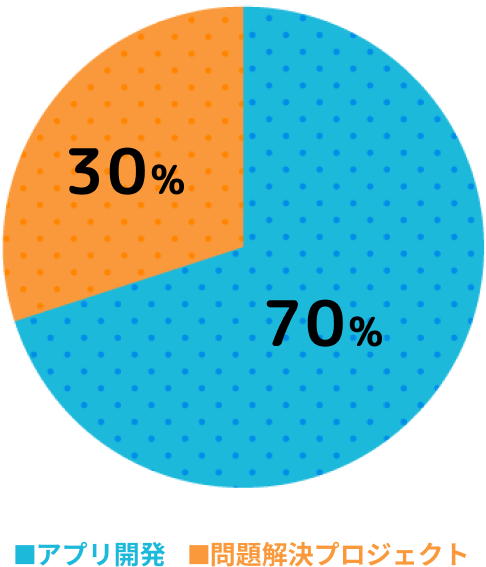

プログラミング&ロボティクス3rd

スマートフォンで使えるアプリ開発を行うことで、身回り社会問題を解決する技術を身につけます。

プログラミング&ロボティクス3rdカリキュラム例

※費用は教室によって異なります。詳細は各教室までお問い合わせください。

-

-

-

STEAMの応用を学ぶクラスです。ブロックを使ったエンジニアリングの他、モーターを使いロボットの基本的な組み立てもします。プログラミングではゲームやメディアアートを作成します。

アドバンスクラス

カリキュラム例

-

-

物理の原理とパソコンを使ったプログラミングで、ゲーム作成やロボットの制御を行い、プログラミングの知識を楽しみながら学びます。教材ではScratchやStudinoを用います。

プログラミング&

ロボティクス1st

カリキュラム例

-

-

費用は教室によって異なります。詳細は各教室までお問い合わせください。

-

体験から入会までの流れを教えてください。

体験会申し込み後、教室担当から電話またはメールで保護者の方に連絡します。体験会に参加いただいた後、入会の手続きを行います。

-

教材を購入する必要はありますか?

教材の購入は必要ないですが、月額受講料とは別に毎月教材費がかかります。

-

年度途中からの入会は可能ですか。

可能です。ステモンでは1回完結型のレッスンなので、どのタイミングからでも受講できます。

〈企画・運営〉株式会社ヴィリング

〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目23-19 東神荻窪ビル2階

代表:中村 一彰

- 小学校教員免許

- LEGO© SERIOUS PLAY© facilitator

埼玉大学 教育学部卒業後、民間企業に就職。大手企業を経てITベンチャー企業に転職。創業期から東証一部上場までの成長期にて新規事業開発や人事責任者を担当した際に、「学び続ける力」や「IT教育の重要性」を感じ、教育事業を行う株式会社ヴィリングを創業。日本初のキッズ向けSTEAM教育スクールを主宰。2017年度小金井市前原小学校理科教員、東京都プログラミング教育推進事業者、大阪市プログラミング教育推進事業者、2児の父親。著書:「AI時代に輝く子ども」(CCCメディア出版)