空間認識能力とは?高い人の特徴や子どもの能力を鍛えるコツ

空間認識能力は、空間にある物の状態を正確に把握する能力です。空間認識能力の高い子どもは、身体能力や構造理解の力が優れていると考えられています。

子どもの可能性を広げる空間認識能力について、高い人の特徴や能力を鍛える方法をご紹介します。

空間認識能力とは

「空間認識能力」とは、空間にある物の状態や関係(位置・形・間隔・速度など)を、すばやく正確に把握する能力のことです。「空間認知能力」「空間把握能力」と言われることもあります。

空間認識能力の高い人は、物体の位置関係や形状を瞬時に理解し頭の中でイメージすることができるため、身体能力が高く、物事や構造を理解する力が高いという特徴があります。

今、空間認識能力が注目される理由

なぜ今、空間認識能力が注目されるようになったのでしょうか。

一つ目の理由として、「空間認識能力」が高い人は「IQ(Intelligence Quotient=知能指数)」も高い傾向があると言われているためです。この相関については、学術雑誌『図学研究』に掲載された「MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認識力と一般知能との関係」という論文内で報告されており、「空間認識能力」と「IQ」には、かなり高い相関が見られるそうです。

出典:MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認識力と一般知能との関係 図学研究 第34号 2号 | 国立研究開発法人科学技術振興機構

また、もう一つの理由として、子どもの遊び方の変化による空間認識能力の低下が危惧されるようになったという時代背景があります。

かつての子どもたちは、外で鬼ごっこや木登りをして遊んだり、室内でも積み木や折り紙をして遊ぶなど、その遊び方は立体的なものばかりでした。しかし現代の子どもたちは、スマートフォン・タブレットを使ったゲームや動画視聴など平面的な遊びが多く、立体的な遊びをする機会が少なくなっています。

学校現場においても、見取り図や空間図形の問題が苦手な子どもが増えており、空間認識能力の低下や能力を鍛える機会の少なさが課題となっています。

空間認識能力の一般的な発達過程

次に、空間認識能力の発達過程の目安を年齢別に見ていきましょう。

乳幼児期:0~2歳頃

視力の発達が未熟なため、距離感を測ることはまだ難しいとされています。

生後3~4ヵ月頃に両目を使って遠近を感じることができるようになり、距離感を測れるようになるのは3歳の終わり頃です。

幼児期:3~4歳頃

視力がかなり発達して、距離感や遠近感が分かるようになります。この頃から空間認識能力が少しずつ高まってきます。

学童期:5~9歳頃

徐々に空間認識能力が発達していき、物を立体的に捉えることができるようになっていきます。速度の感覚も身に付き、ボールを追いかけたり縄跳びをしたりすることが出来るようになります。

発達のスピードは子どもそれぞれですが、一般的に10歳を過ぎた頃には空間認識能力が完成すると言われています。そのため、算数で立体図形や展開図などを学習し始めたり、体育の授業で球技が多く取り入れられるようになるのもこの時期です。

空間認識能力が高い子どもの特徴

空間認識能力が高い子どもにはどのような特徴があるのでしょうか。一例をご紹介します。

構造を理解する力が高い

空間認識能力が高いと、物事の構造を素早く正確に理解することができます。

広い視野で得た情報を的確に分析し、関連性や相互性を理解することができるので、物体の構造をイメージしたり複雑なデータの分析をすることが得意です。

また、物の位置関係や全体像を把握する能力もあるので、道に迷いにくいという長所もあります。

数学や物理が得意

空間認識能力の高い人は、数学や物理などの理系科目に強い傾向があります。

平面に記載された図形や空間を立体的にイメージできるため、その構造や位置関係・全体像などを頭の中で視覚化し、解法を見つけます。また、物理分野においても、力学的な現象や物体の動きを立体的に理解することができます。

身体能力が高い

自分と周囲の物体との距離感覚がつかめたり、物体の動きをすばやく把握する能力に長けているため、身体能力が高い傾向があります。

例えば球技をする際、飛んできたボールの動きを瞬時に把握し、落下する位置やタイミングを予測してうまくキャッチすることができたり、逆に目的の位置にうまく投げることができたりします。また、距離感覚があるので物や人にぶつかりにくく、地面との位置関係を把握しているので転んだりつまずいたりということもしにくくなります。

道具をうまく扱える、絵や図を描くのが得意

自分と物との距離感覚があり、頭の中でイメージする力があるため、道具をうまく扱うことができます。

例えば絵や図を描く時には、自分の指とペンと紙の位置を把握し、物の立体的な位置関係を脳内で正しく処理し、歪ませずに描くという段取りが必要になります。このようなことが瞬時に正確に行えるのは、空間認識能力が高いからに他なりません。

ペンで何かを描くだけでなく、さまざまな道具を扱う際にも空間認識能力は生きてきます。道具を安全に、適切に扱えることで、専門的な道具も使いこなすことができ、将来の可能性も広がります。

空間認識能力を生かせる職業

空間認識能力の高さは職業選択にも繋がっていきます。空間認識能力が高いと、その長所を生かして職業の選択肢を広げることができます。空間認識能力を生かせる職業には以下のようなものがあります。

建築士、設計士

建築士とは建物の設計・工事管理をする建築のプロのこと、設計士とは設計や補助業務を行う人のことです。設計士は建物に限らず、機械や自動車などの設計にも携わります。

建築士・設計士は、頭の中で正確に完成図をイメージし、また正確に図面にする力が求められます。3次元の完成形を正確かつ具体的にイメージすること、またそれを2次元の図面にするという作業のためには、空間認識能力は必須と言えるでしょう。

ゲームクリエイター

昨今のゲームは3次元かのようにリアルな作りになっているものが多く見られます。

画面の中でいかにリアルな3次元空間として見せられるものを作れるか、というのがこれからのゲームクリエイターには求められています。リアルな3次元空間を常にイメージしながらゲームを制作するゲームクリエイターは、立体的なイメージを得意とする空間認識能力の高い人に向いている職業です。

スポーツ選手

トップアスリートと呼ばれる世界レベルのアスリート選手は、空間認識能力の高い人が多いと言われています。

スポーツでは、瞬時に人や物体の正確な位置を把握し、迅速に次の動きを脳内でイメージし、それに合わせて自分の体を正確に動かす必要があります。的確なプレーを行うためには、空間認識能力の高さが大きく関わってくるのです。

空間認識能力が低いとどうなる?

それでは、空間認識能力が低いとどのような問題が起こるのでしょうか。

学習に苦手意識を持ちやすい

空間認識能力が低いと、物事の体系的な理解が難しくなります。

そのため、先に述べたような理系科目が苦手になるだけでなく、文章やデータを正確に理解・整理することが難しいため文章理解や情報整理にも影響を及ぼし、学習全般に苦手意識を持ちやすくなってしまいます。

スポーツでミスをしやすい

球技をはじめとしたスポーツでミスをしやすい傾向もあります。

自分と対象物、物体同士の距離感や動きを理解することが苦手なため、空振りやコントロールミスをしやすく、思うとおりに体を動かせないと感じるでしょう。

球技やスポーツが苦手になりやすいという欠点もあります。

方向感覚が鈍く地図を読むのが苦手

方向感覚が鈍く位置関係を理解することが不得意なため、地図を読むのが苦手な場合が多く見られます。大人になっても空間認識能力が育たなかった場合、車の運転も苦手になりやすい傾向があります。

空間認識能力を鍛えるメリット

空間認識能力を鍛えることで、先に述べたような「構造を理解する力」「数学や物理などの学習が得意」「身体能力が高い」「道具の扱いが得意」といったメリットを享受することができます。

空間認識能力が低い場合、学習やスポーツに苦手意識が付きやすいだけでなく、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。

空間認識能力はポイントを抑えれば日常生活の中でも高めていくことができるため、できるだけ鍛えていくことが良いと言えるでしょう。

空間認識能力を鍛える方法

日常生活をはじめ、学習やスポーツなど様々な場面で有用性のある空間認識能力。

それでは、空間認識能力を高めるにはどうすれば良いのでしょうか。

空間認識能力を鍛える方法がいくつかありますので、ぜひ参考にしてみてください。

日常生活の中で鍛える

こそあど言葉(これ・それ・あれ・この等)を使わず、具体的な位置や形を表す言葉を使ってみましょう。

こそあど言葉は物体や空間の詳細をイメージしにくく、空間認識能力の成長に必要な「位置関係や形状を頭の中でイメージする」機会が損なわれてしまいます。

例えば、「これをあそこに入れておいて」と言うところを、「この本を棚の一番上の左側に入れておいて」と言ってみるとよいでしょう。上下や前後左右だけでなく、大小を意識させる声掛けもおすすめです。

保護者の方が日常生活の中で空間を意識した言葉を用いることで、子どもは無意識のうちに空間や位置関係をイメージするようになり、空間認識能力を鍛えることに繋がります。

遊びの中で鍛える

- 鬼ごっこやジャングルジムなどの外遊び

子どもたちは外遊びが大好きです。外遊びには、空間認識能力を高める要素が沢山あります。

鬼ごっこでは、自分と鬼との位置関係を常に意識しながら動き回る必要があるため、自分と対象との距離感や位置関係を把握する力が身につきます。

ジャングルジムでは、自分の体がぶつからないようにくぐったりもぐったり乗り越えたりすることで、自分の姿勢をイメージする力が養われます。

- 折り紙やパズルなどの制作

折り紙は、平面的な紙を折って立体的な作品を作るため、頭の中で立体的なイメージをする力が培われます。また、形を意識したり全体像をイメージしながらピースを当てはめていくパズルは、立体感覚だけでなく手先の精巧性も高めていくことができます。

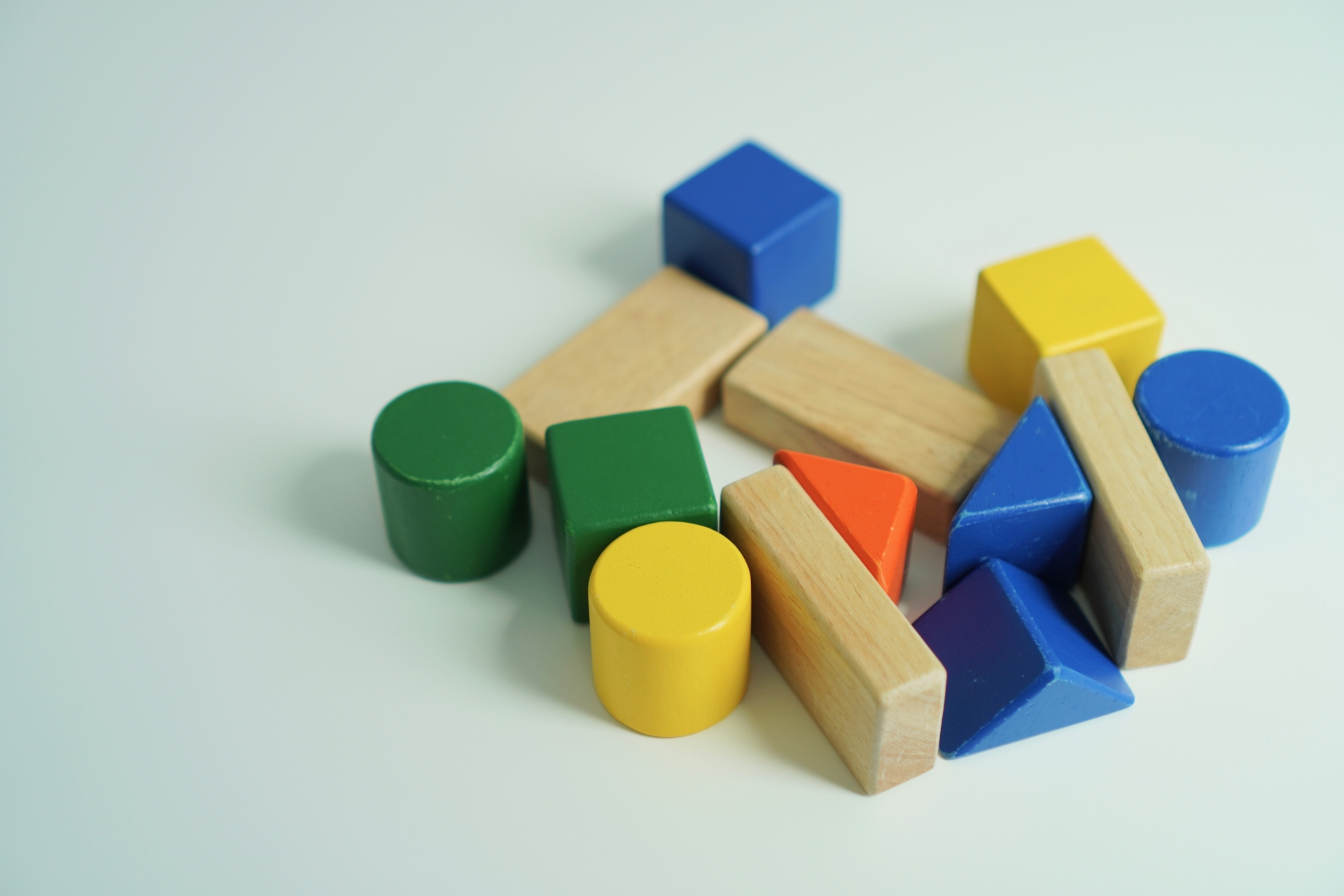

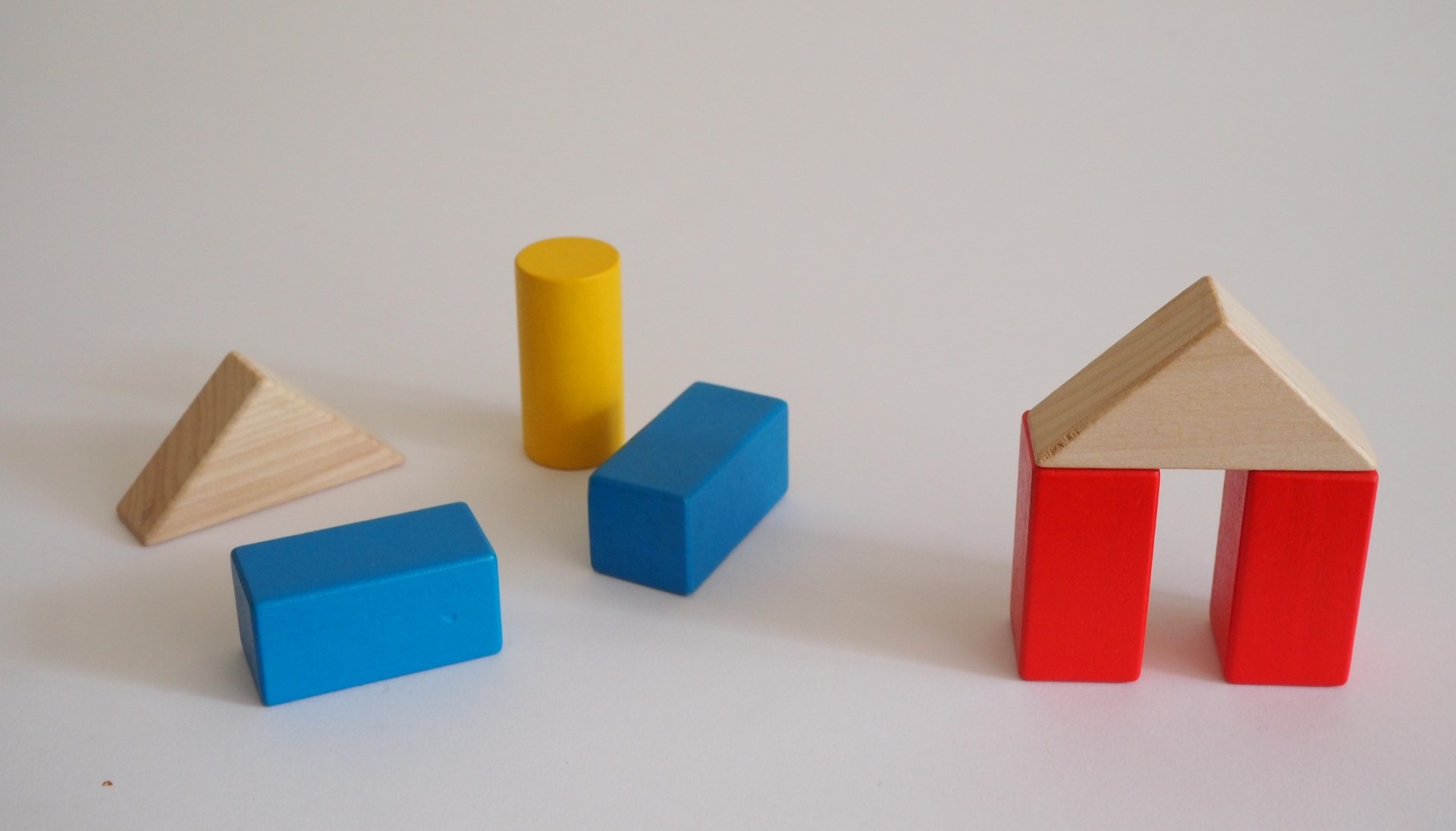

- 積み木やブロックなどの立体造形

積み木やブロックなど立体造形の遊びは、空間認識能力を鍛えるのに有効な方法です。

平面ではなく、奥行きを加えた前後左右を意識しながら作品を作るため、物事を立体的に捉えるための思考力が身につきます。

また、立体造形の遊びは、自分の目線には入らない視覚になる領域が存在します。見えない部分を想像したり、別の角度からの見え方をイメージしながら制作することは、空間認識能力を高めるのにとても効果的です。

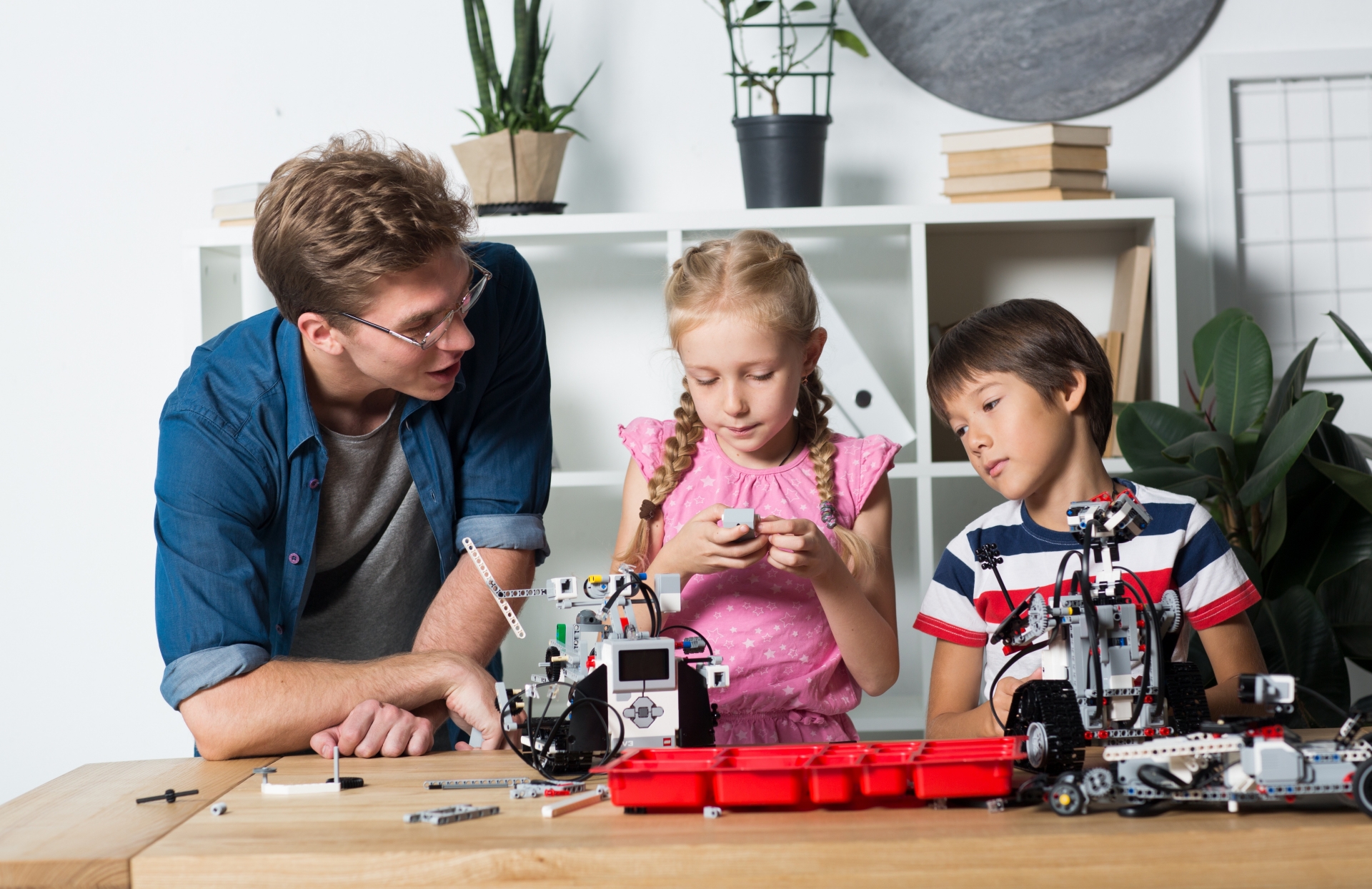

ロボット教室やプログラミング教室で鍛える

空間認識能力を鍛えるには、ロボット制作やプログラミングもおすすめです。

ブロックを組み立ててロボットを作ることは空間認識能力の向上に繋がりますし、ロボット制作の場合、モーターやセンサーを取り付けたり、ロボットの動きをイメージしながらブロックを組み立てる必要があります。そのような複雑な構造をイメージしたり表現したりすることは、空間認識能力の向上はもちろん、思考力や創造力も養うことができます。

また、ロボットを動かすためのプログラミングでは、自分がイメージした動きを表現するにはどのようなプログラムを組むべきか、頭の中で立体的にイメージすることが必要になります。

ロボット教室やプログラミング教室は、空間認識能力を鍛える習い事としておすすめです。

空間認識能力を鍛えるならステモン

幼児・小学生向けSTEAM教育&プログラミングスクールSTEMON (ステモン)では、ブロック・ロボット・プログラミングなどを用いたものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学ぶことができます。

低学年ではブロックを用いたレッスンで、物理の原理とプログラミングの基礎を学んでいきます。ステモンのレッスンに組み立て手順書はなく、自分で試行錯誤しながらブロックを組み立てていきます。

完成形を頭の中で立体的にイメージすること、イメージしたものをブロックで立体的に造形すること。どちらも空間認識能力の向上にはとても効果的です。

また、高学年ではパソコンを本格的に使用したゲームやアニメーション制作、ロボット制御を行います。

どのようなプログラムを組むとどのように動くのか、頭の中でイメージしながら制作し、実際に動かしながら試行錯誤していくことで、楽しみながら空間認識能力を伸ばしていくことができます。

ステモンは空間認識能力を鍛えるのにピッタリな習い事です。

空間認識能力についてのまとめ

「空間認識能力」とは、空間にある物の状態や関係をすばやく正確に把握する能力のことです。

空間認識能力の高い人は、物体の位置関係や形状を瞬時に理解し頭の中でイメージすることができるため、身体能力が高く、物事や構造を理解する力が高いという特徴があります。

IQの高さとも相関があるとされる空間認識能力ですが、現代の子どもたちはタブレットなどを用いた平面的な遊びが中心となっているため、空間認識能力の低下が危惧されています。

空間認識能力を鍛えるには、体を使った外遊びや、折り紙・パズルなどの手先を使った遊び、積み木やブロックなどの立体的なものを作る遊びが有効です。また、ロボット教室でロボット制作やプログラミングを学ぶこともおすすめです。

STEAM教育&プログラミングスクール「STEMON(ステモン)」では、ブロック・ロボット・プログラミングなどを用いたものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学ぶことができます。

ステモンでは、無料体験会を随時実施しております。

空間認識能力を高めるステモンのレッスンを、ぜひ一度体験してみて下さい。